| HOME|入会案内|例会報告 |会誌紹介|電子全集紹介 | 関連情報 | 著訳書目録|著作データ | 参考文献|リンク集|玩草亭日和(ブログ)|掲示板(会員限定)

|

福永武彦研究会・例会報告 第209回(2025年1月)~ |

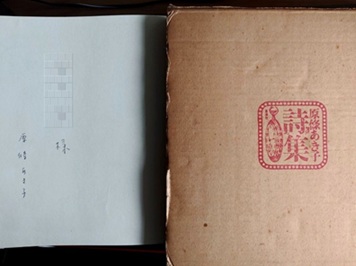

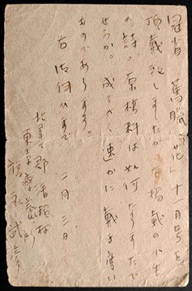

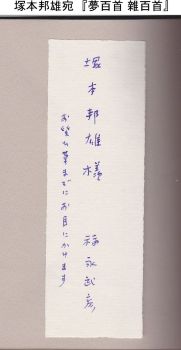

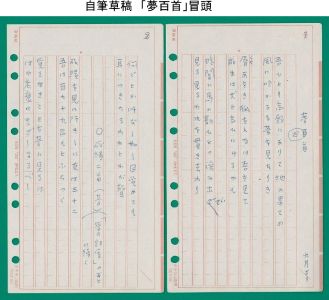

◇第213回例会 日時:2025年9月28日(日)13時~17時 zoom開催 内容:『ぜんぶ本の話』(池澤夏樹・池澤春菜対談 毎日文庫 2024.11) 【例会での発言要旨・感想】順不同 M氏:『ぜんぶ本の話』を読んで改めて考えたこと。 ※ページ数は文庫本。 この対談集からの刺激を受けて、想ったことの一部を簡単に記す。池澤夏樹さんを「池澤さん」、池澤春菜さんを「春菜さん」と呼ぶ。 全体の印象は、おふたりの「物語」に対する強い嗜好。全身で物語られる世界に飛び込み、その世界を生きる。子供のころから、あまり居心地のよくない身の回りの世界よりも、一冊の本の世界に「自開」(池澤さんの言葉)し、そこに自らを発見し成長してきた。その姿勢は大人になっても変らない。読書は基本的に教養でも消費でもなく娯楽と述べる春菜さんにとって、自らが愉しめる物語に没頭することが生きることで、愉しめない日本近現代文学は語らない。池澤さんも、この対談では(福永武彦作品を除くと)、村上春樹、中村真一郎などに関して多少触れる程度だが、個人編輯された河出書房新社の日本文学全集各巻の解説でその部分は補える。 以下、福永武彦に関することに絞る。 ①251P 詩について。 原條あき子の詩が素晴らしい点は同感。『原條あき子詩集』(思潮社 1969.7 献呈署名本)と『原條あき子全詩集 やがて麗しい五月が訪れ』(書肆山田 2004.12)は、自宅の福永署名本を並べた書棚に収まっており、時々読み返す。原條詩篇と福永詩篇は、併せ読むことでまた別の魅力を開示してくることは、ちょうど20年前、2005年10月の第92回例会で、原條の全詩集を採り上げて討論した際に気付いた。また、2018年1月の第173回例会では『マチネ・ポエティク詩集』を採り上げた(各々、例会報告文を参照)。 詩篇に関連してひとつ確認しておきたい点として、福永詩篇は、当書で言及されるマチネ・ポエティク期の押韻定型詩だけではなく、それ以前にも以後にもあり、3つの季節に分かれるという点。 初刊本『福永武彦詩集』(麥書房 1966.5)函の貼り題箋には「ある青春/夜/死と轉生」(/は改行)とあり、ページを開くと、3冊の「福永武彦詩集」扉があることに気付く。 A 福永武彦詩集 ある靑春 1935***1943 B 福永武彦詩集 夜 及びその他のソネット 1943***1944 C 福永武彦詩集 死と轉生 及びその他の詩 1952***1954 3箇所の扉すべてに「福永武彦詩集」とあり、各々の題と制作年代が記載してある。 Aは、詩集『ある靑春』(北海文學社 1948.7)に纏められた、高等学校時代の抒情詩から始まり、大学に於いて学んだ象徴詩への遷移を示す詩篇であり、 Bは、『マチネ・ポエティク詩集』(眞善美社 1948.5)として、マチネの仲間8名で刊行した押韻定型詩の見事な果実であり、Cは、単行本はないが、戦争と療養所での、死の境を潜り抜ける切実な体験を経て創り得た、自由詩型象徴詩である。 『福永武彦詩集』には、この三冊の詩集が収録されている。 ※『福永武彦詩集』特製50部本は、各々が独立しており、三分冊が函に収まっている。 マチネ時代の押韻定型詩はこの第2期に属し、福永詩篇の一季節を示す。第1期の抒情詩時代、第3期の自由詩型象徴詩の時代も同様に、各々一季節を示す。そして、改めて『福永武彦詩集』の表紙と本扉を見てみると、そこにはただ「詩集」とのみ記されている。この意味するところは何か。 福永武彦は、生涯でただ一冊の「詩集」を創った。3つの季節がまとまって、福永武彦の精神的風土を形成しており、それを纏めた本の表紙と本扉に「詩集」とのみ記したのは、自ら学んだマラルメの『Poésies』に倣ったことは間違いあるまい。 ※後年の『櫟の木に寄せて』は「詩文集」であり厳密な意味での「詩集」ではない。また1948年の『ある青春』扉に「詩集」とのみあるのも、その刊行準備中に結核と診断された福永にとって、この詩集が生涯の総決算となる可能性があったことを思い起こしたい。 私自身は、3つの季節のうち、戦後の「死と轉生」4篇、この自由詩型象徴詩を頂点と見ている。リルケの『ドゥイノの悲歌』に倣って10篇創作するつもりでありながらそれが叶わなかった点は残念だが、力強い言葉と音調に惹かれて読者の幻像が誘われ、技術的にも完成された詩篇である。 第2期の文学的営為として、福永はボードレール詩篇の訳詩をやはり押韻で試みており、重要なことは、一方で押韻定型詩を創作しつつ、同時にボードレール詩篇を押韻で訳す試みの中から、自らの詩の言葉を鍛錬しているという点だろう。代替の利かない言葉を発見すること、そのために押韻詩は恰好だった。つまり、この後小説創作においても一語一語に拘る福永の姿勢が、詩の創作と並んで訳詩体験によっても培われている面もまた見逃すことは出来ない。 ②287P 『風のかたみ』について。(この作品が、福永武彦作品の「正統カノン」に入らぬ「物語」である点は、いままで繰り返し述べているので、ここではほんの簡単に記すのみにする。) 同作を傑作とし、個人編輯された日本文学全集にも、紙幅が許せば採りたかったと言われる池澤さんの発言に、その嗜好、小説作品に対する見方が如実に示されているだろう。冒頭に記した「物語」への嗜好。福永作品からひとつ選ぶとしたら、『死の島』を代表作とするとも仰っているのだが、池澤さんの好みとしては『風のかたみ』を推されている。 今回の春菜さんとの対談を改めて読んでいて、世界を「物語」として観る視座(世界を語ろうとする視座)からは、福永武彦作品は、どうしても豊穣さに欠けた色彩感に乏しい(モノトーンの)作品に見えてしまうだろうなと思った。世界は音と色と匂いに満ちている。しかし福永作品は、世界(人間を含んだ)を「語る」のではなく、読者たる人間自身の内面の幻像を―示すのでもなく―映し出すための純粋透明な水晶玉として「タダココ二有ル」。語らない。その水晶玉を読者が擦って(=一語一語丁寧に読むことで)、そこに読者固有の像を映し出す。そこにおいてはじめて作品は完結する。もちろん、読者の能動的な読むという行為があって初めて作品が成立するという点では、物語と福永の純粋小説に差異はないが、読者と作品の間に生じるベクトルが逆である。物語は読者がそこへ飛び込み、福永作品は読者によって異なった幻像を誘う。 ※「語らない」というのはもちろん対比的な表現であり、『海市』『死の島』がロマンである以上、そこに物語が包摂されるのは当然だが、それが作品の要諦ではないということである。 ※福永の純粋小説は、丹念に磨きこまれた言葉によって緊密に組立てられた、イデーの結晶体であり、その水晶玉のような作品を、私たち読者は一語一語虚心坦懐に繰り返して丁寧に味わい、喚起的な言葉をひとつひとつ、その響を含めて心に映し出すことで、日常とは別次元の(時間が流れる)世界が幻出され、カタルシスを覚える作品なのである。「文章ソノモノ」が本質的要素となる。 この王朝物語『風のかたみ』は、純粋小説同様に主題は練られ、構成もしっかり組み立てられ、細部まで注意を払われてはいるものの、しかし、まず何よりも「筋と人物(キャラクター)と謎」を本質的要素とする「物語」である。文章ソノモノが主役ではない(そのことは、「婦人之友」連載初出文と単行本本文を対照してみると、ほかの小説に比して、文章への手入れが極めて少ないことからも判明する)。 純粋小説に於いても「謎」は大切な要素だが、それは作品に刺激をうけた読者が自らの幻想世界を幻出するための切っ掛けであるのに対し、「物語」における謎は、その作品の内部に(ストーリー展開に)読者の興味を惹き付けるための謎である。 言うまでもなく、池澤夏樹さんは福永作品の上記のこのような特色を「モダニズムとロマンティシズム」という視点から明察された上で、『風のかたみ』を採っていることは、前記の「解説」からも、また当研究会でなされたご講演からもはっきりしている。だからこそ、その点に福永文学と池澤文学の異なった様相が示されていると私は思う。 以上、改めて福永詩篇に関して、そして福永武彦小説の特質、更に福永文学と池澤文学の違いを考える切っ掛けが出来たことに感謝し、その大略のみを記してみた。 【関連資料2点】 画像クリックで拡大画像にリンク 思潮社版『原條あき子詩集』 献呈署名本  1948年2月 新生社「花」編輯者宛  「―ソネット集―夜」として、「誕生」「星」「冥府」「宿命」「薔薇」「饗宴」「詩法」の7篇が、雑誌「花」1947年11月号に一挙掲載された。 福永名だが自筆ではない。この時期に、福永が掲載詩稿料の支払いを求める葉書の代筆を頼めるのは、原條あき子しかいなかっただろう。(扶桑書房より入手) 同時期の福永筆ボードレール訳詩ノート(家蔵 扶桑書房より)の中には、福永筆でない詩稿が2篇あり、その筆跡とこの葉書の筆跡は類似していることからも、ともに原條あき子のものと推定できる。 福永武彦がこの時期、大事な訳詩の清書(の一部)を原條に頼んでいたという事実は注目に値する。 ◇第212回例会 日時:2025年7月27日(日)13時~16時半 zoom開催 内容:『夢百首 雜百首』 を愉しむ 【発言要旨】順不同 Ki氏:「夢百首」についての感想 1974年9月から翌年2月までの間に作られた短歌90首より成る。 当時、小説を書く体力・気力が乏しかった福永は、短歌ならばと漱石の「夢十夜」の短歌版の創作を目論んでいたのではなかったか。しかし、当初は夢に因んだものでまとめるつもりだったが行きづまり、”夢より現のほうに歩み寄ることになった”とある。 結局、90首中、夢に関連したものは18首に留まり、冒頭の夢7首の充実ぶりから想像するに、書名通りの「夢百首」が実現していたら、詩・小説と並び、短歌も福永の主要創作に連なっていたかもしれない。 夢関連以外の題材では、福永本人と夫人が病がちだったことで、病院・病関連の作が13首、寝床に伏せていることが多かったことで、聞こえてくるものを取り込んだ作が28首を数える(虫の音:12首、鳥の声:3、風の音:2首、歌・ラジオ・レコード:11首)。 Mi氏:『夢百首 雜百首』(1977.4)について 1. 創作時期 歌の創作時期を、詩や小説の刊行時期と絡めて確認したい。 『福永武彦詩集』枡型版:1973年8月刊行。 ※詩集の決定版。 『福永武彦全小説』刊行:1973年10月~1974年8月。 この「全小説」は、各巻「序文」を草するだけでなく、本文に入念な最終的手入れを施した。この後に刊行された『死の島』新潮文庫版、限定本『夢みる少年の晝と夜』、さらに準備途中で亡くなった限定本『未来都市』を除いて、福永が生涯に完成した小説の決定版が「全小説」である。 これら、詩と小説の刊行時期を念頭において『夢百首 雜百首』を考察することが必須である。 「夢百首」創作:1974年9月~1975年2月 90首 自らの文業の中心たる詩集決定版と小説集成を刊行し終えた時点。つまり、この「夢百首」を創作する際には、詩人、小説家としてはひと段落した、という思いは強かったろう。 同発表 :「海」 1976年3月号 10数年以前に、この手帳型自筆草稿は古書市場に流れている。1ページに3首で30枚。 これに対して、「雜百首」にまとめられた作品は、戦時中からの30年間に創作されたものである。 「雜百首」創作:1944年~1972年 75作品(句・歌・律詩) 押韻定型詩を創作していた時期以降、「全小説」刊行以前までの作品。 2. 短歌と詩篇 福永は、小学生時代に『啄木歌集』に親しんでいたが、青春の時期には、乱読した詩歌集の中でも、日本語では、朔太郎と並んで茂吉を特に愛読した。麻装の改造文庫『朝の螢』の茂吉自筆署名本を葛巻義敏からもらって、「天にも昇る心地がした。その時以来、この一冊の文庫本ほど、私のポケットに馴染んだ本はほかにない」(『秋風日記』「朝の螢」)。 1942年10月に秋吉利雄の養子になっていた実弟、文彦を亡くした後、盲腸炎で小石川の帝大分院に入院、12月7日に退院した。その23日に横須賀の東部第75連隊に出向くも、即日帰郷(盲腸炎の手術直後で傷癒えず)。翌1943年、年頭より茂吉歌集を熟読し、連作「別離薄暮」38首を創作し、それを病院で出会った看護師に捧げた。 しかしいま、私が注目するのは、次の言葉である。 >私たちは茂吉の歌を詩として讀んだから、北原白秋や萩原朔太郎などと、ことさら区別する必要を認めなかった(「朝の螢」)。  当時、マチネ・ポエティクの集まりを持っていた福永だが、高等学校時代からそれまではもっぱら抒情詩を書くことで、魂の中を吹き過ぎていくごくかすかな風のような気分、感慨を定着していた。その福永にとって、茂吉の歌も、その魂の表白として、特別に白秋や朔太郎詩篇と区別していなかったということで、私は最初この部分を眼にしたときに強い印象を受けた。 これと同じ視点で見ると、半年ほど集中して創作した「夢百首」90首も、56歳の福永にとっては、ことさら詩篇と区別した短歌ではなく、「詩人、小説家としてひと段落した時点での感慨」を持って、一人の文人たる自らの気持ちを表白したものが自ずから歌の型になったもので、心身の状況に拠っては、詩篇になり得たかもしれない。ただ、当時の福永はすでに、詩篇を幾篇か創造する状況(身体的、精神的)にはなかった。 「夢百首」創作の翌年、1975年11月に最後の詩篇「櫟の木に寄せて」一篇を「文藝」に発表するが、言ってみれば、この一篇が、90首で終ってしまった「夢百首」の続きだったのだろうと私は思う。 ※福永は釈迢空も会津八一も好きだし、戦後では塚本邦雄ほかの前衛短歌も好んで読んだ。しかし、「夢百首」が誰風だという解釈には立ち入らない。それは読者の自由だ。 3. 一首 「混沌より潮泡<しおなわ>の如く浮かび出でまた混沌へ戻るなるべし」 この歌は、「夢百首」創作時の心境をもっとも直截にあらわした歌だろう。 『獨身者』(1975.6)26部本の扉前にペンで記されたこの歌では、「潮泡」に<しほなだ>と読みをふってあり、「夢百首」自筆草稿を見ると、こちらでも<しほなだ>であって、刊本でのみ<しおなわ>である。 構成を見ると、刊本では冒頭から「前生」として7首収録され、その後に「やぶきり」7首が続くが、(自ら右上にナンバーをふってある)草稿では、冒頭に「夢四首」として「何ごとか~」までを記し、次に「成績」2首がきて、そして「やぶきり」7首が続き、その後に<「前生」三首(夢)(「夢」のあとに續く)>として「先の世の~」から、「混沌より~」の(冒頭4首に続くべく)3首が記されている。 ただし、「前生」のほかの歌がすべて1974年9月に創作されているのに、最後のこの歌だけは、<十二月十九日>と創作月日を記してあるごとく、この歌のみ後から創られ、「前生」の最後に置かれた。 いったい、この後にどんなfictifな歌を詠みえただろう。  4.この後 4.この後1975年の2月に「夢百首」を90首創ったあと、福永が注力したのは、その夏から描き始める草花の写生である。電子全集第20巻の「解題」に、私は以下のように記した。「体調の都合で自由に出歩くこともままならなくなっていた福永が、紙面に可憐な草花の姿を出来る限り精確に写さんとする手業を通して、生の息吹を感じ取り、草花と自らの生をひとつの世界として定着した作品である。謂わば生の証と言える。草花の姿を描くだけでは足りず、「草花同定帖」のような、各種の植物図鑑と首っ引きで時間のかかる絵に集中し得たのも、見た眼だけでなく、草花の生の実相に迫りたいという衝迫があったからだろう」。 この視点はいまも変っていない。もちろん、草花の写生と同時に歌や句を創って欲しかったし、いくらかは手帖などに記されているだろうが、纏まった作品はない。 なぜ、ないのかを問うよりも、残されている(スケッチを含めた)種々の作品をいまは味わいたいと思う。 A氏:福永武彦色紙・本の識語にみる短歌、俳句、詩一覧 本資料は、研究会員限定公開 ◇2025年度総会 日時:2025年5月25日(日)13時~14時 場所:川崎市平和館 【総会内容】 ・2024年度会計報告 ・ホームページ閲覧者数の推移報告 ・2025年度新運営委員決定 ・7月以降の例会課題図書を以下に決定した。 7月:歌集『夢百首 雜百首』、9月:池澤夏樹・池澤春菜対談集『ぜんぶ本の話』、11月:訳詩集『象牙集』、2026年1月:「小品四種」(「晩春記」「旅への誘い」「鴉のゐる風景」「夕焼雲」)、3月: 『福永武彦対談集』 *例会は、原則zoomでの開催とし、年に1回は対面開催をする予定です。 ・「福永武彦研究」第19号発行時期と内容 発行:2025年11月予定 内容:特集:<福永武彦と中村真一郎>(仮題) 中村真一郎講演翻刻(1997年8月、当会で実施。未発表)他 ◇第211回例会 日時:2025年5月25日(日) 14時~17時 場所:川崎市平和館、zoom同時開催 内容:発表と討論 『意中の文士たち』 上下 【発言要旨】順不同 Ka氏: 第211回例会で、初めて参加させていただきました。 みなさんの発表を伺っていると、『意中の文士たち』の初出について言及されることが多いことに気づきました。 その文章を書くときに、どういう媒体に掲載され、誰が読者なのかを考えながら執筆する。雑誌であれば、他の作家の文章と一緒に掲載され、広範な読者に読まれることを前提としなければならない。また、全集の月報や解説であれば、その全集の読者が読むわけですから、その読者が望むものでなければならない。 そして、それを自著に収録する際には、今度は福永武彦の愛読者が購入するわけですから、それに合わせて文章を手入れしたり、書籍の装幀、構成を考える。 そのように考えますと、福永武彦という作家は、作家論を通して自分の文学観を鍛え、作品を磨いていった、という側面と、絶えず読者と真摯に向かい合い、読者との関係性の中で自分の作品を磨いていった、という二つの側面があるように思いました。 今回の例会で感じたことを踏まえて、再度『意中の文士たち』を繙いてみようと思います。 --- これは感想ではありませんが、例会のなかで、Miさんが小学館版の「風土」の池澤夏樹さんの解説に誤字がある(*三坂註 おそらく筆者が簡略化して書いた人名その他を、編集者が確認の手間を取らず、そのまま載せている)ことをおっしゃったので、書店でみてみました。2023年発行の5刷でしたが、解説中の人物名の誤字は、そのままで修正されていませんでした。通常重版時に誤字は修正できますし、すべきと思っています。小学館側に指摘したとのことですが、対応されていないのは、せっかく復刊された「風土」にも、解説を書かれた池澤夏樹さんにも、失礼だとは感じました。 *Mi註:小学館版「風土」に関しては、当時、担当編集者に直接お尋ねしたところ「原稿をそのままに掲載したまでです」とのお返事で、つまり校正はしていないということで驚き呆れました。明らかに編集部の手落ちです。 Su氏:「川端康成集解説」感想 例会で述べたことを踏まえつつ、その後に考えたことを少々纏めてみました。 1 一般に福永に影響を与えた作家とはみなされていない川端康成だが、福永が川端作品を取り上げた文章は意外に多い。随筆集を瞥見しただけでも、『書物の心』に、「川端康成のノーベル賞受賞」「雪国読後」「川端康成の文芸時評」「「川端康成『美しさと哀しみと』」、『秋風日記』に「『雪国』他界説」の五作が掲載されている。さらに「批評B」中に「川端康成・福永武彦集解説」「川端康成『高原』解説」「川端康成『伊豆の踊子』解説」が、『意中の文士たち』には「川端康成集解説」と「末世の人」がある。計全十作、それらは皆註文に応じて書かれた文章ではあるが、註文されても書きたくないものは書かない主義の福永がこれだけ多くの文章を残しているというのは、福永が好んで川端作品を読んでいたことの証左でもあろう。 実際、1972年6月「新潮」臨時増刊号での「川端康成 人と文学」と題された河盛好藏、中里恒子との対談で、川端との出会いについて以下のような発言をしている。 「ぼくなんかは世代がまるで違いますから、ご本人を知る前に、作品の方で親しんでいました。『雪国』が雑誌に載り出した前後のころからです。ですからぼくは、学生のときに『花のワルツ』とか『童謡』とか、『雪国』の連作とかいったものを、雑誌を買って読んだ。要するに好きな作家だったわけですね。(略)だからぼくは大いに影響を受けたんだろうと思います。(以下略)」 『雪国』の雑誌分載開始は昭和十年、福永十七歳第一高等学校二年時である。後に『草の花』となって結実する少年愛事件当時のことである。人生に於て最も多感鋭敏な時期からリアルタイムで川端文学を読み継いできているわけだ。当然のことながら福永文学に影響を及ぼさないはずはない。 2 Miさんも指摘される福永のエッセイの特徴は、自らの文学とのつながりの中で、作家、各作品を論ずるというところにある。対象となる作家を論ずることで、自らの文学の現在を確認し、今後の文学の糧としているようなところが、福永のエッセイにはしばしばみられる。 『意中の文士たち』所載の「川端康成集解説」は「新潮日本文学」シリーズの一冊として昭和四十三年出版、解説執筆は十月とされる。ここで福永は自ら作品を選び、配列したうえで解説を執筆している。 この昭和四十三年という時期を福永作品の制作時で確認すれば、『忘却の河』各章執筆三十八年、『幼年』三十九年、『風のかたみ』四十一年から四十二年、『海市』出版が四十三年、『死の島』は現在進行形で執筆中というところである。主要作品の出版間もない時期または執筆中にあたる。当然、福永は『忘却の河』や『海市』を完成した眼で川端文学を解説している。つまり、この「川端康成集解説」を読み解くことで、福永文学における川端文学の影響もほの見えてくるように思われる。 3 福永は先ず、川端の人と為りの印象を「譬えるなら一枚の鏡のようなもの」と紹介し、その作品も「謂わばその作品は読者の心の中の湖に投げ込まれた小石であり、その波紋はゆるやかに広がりやがて消えてしまうだろうが、その湖に漣が立つのを見るたびに、読者は湖に落ちた寂しい小石の音を思い出さずにはいられないのである。」と解説する。 これは福永作品にも通じるのではなかろうか。福永作品を読んだ者は、皆そのメインテーマである「愛と孤独」の問題に向き合わざるを得ない。読者各々のうちにある各々の「愛と孤独」、日常の繁忙の中でなおざりにされていたものに改めて向き合い、自らの心のうちに測深器を下す。そのさまは、川端文学と近似値にあるだろう。 解説は続いて各作品分析に入り、『雪国』を論じる。この作品が別々の題名でいろいろの雑誌に分載されたことを紹介し、「独立した題名を持っているから、果たして『雪国』の一篇なのかどうか、またたとえそうでもどこがどう続くのか、よく分からないところがあった。しかしこの連作が、短編として読んでも深い余韻を備えていることは疑いを容れない。」と書く。この発表形式と作品構造は『忘却の河』を連想せずにはおれない。川端のこのスタイルを踏襲しながら、更に短編どうしが緊密に連携しあい交響して長編となる『忘却の河』を構想していったのではないだろうか。 また、『雪国』の特徴として、「主人公の島村が影の薄い人物である」ことをあげる。そのうえで次のような説明をする。 「島村という男は一種の幽霊のような存在で、駒子を映し出す鏡の役割を果すに過ぎない。駒子の悲しみが嶋村の心を吹きすぎる時に、嶋村も共に悲しむだろうが、それは駒子の心がそこに移ったというまでである。(略)そう考えると、この小説の発端の、つまり雑誌発表の時の『夕景色の鏡』という部分での、鏡の使いかたは心にくいまでに象徴的である。汽車の窓ガラスに夕焼の風景が見えるが、それはまた鏡の作用をして娘の顔を映し出す。娘の顔の裏を夕景色が流れ、野山にともし火がともると、それは娘の眼と重なり合って目にともしびをつけているように見える。この部分の巧みな描写は後々まで読者の印象に残るが、それは同時に読者が嶋村を鏡として、この雪国の世界を見ていることでもある。その鏡には、嶋村の眼に入る風景と、駒子の「虚しい徒労とも思われる」生き方とが、二重写しになって映っている。」 この部分を読みながら、私は『海市』の冒頭部分を連想してしまうのだ。 「私はこの話を、私が蜃気楼を見に行ったところから始めたいと思う。」という一文から始まる『海市』は、冒頭、南伊豆の夕景の幻想的風景が描かれる。そして、それは夕景の中に立つ一人の女、ヒロイン安見子の登場シーンに続く。この極めて印象的なシーンは読者を一気に物語世界に引き込み、主人公澁が出会った謎の女の魅力に引き込まれていく。この心象は全編を貫いて作品の基調となる。『海市』は蜃気楼のことであり、エピグラフに掲げられた漢文、漢詩にあるように、極言すれば、すべてが主人公澁太吉の眼に映った「幻影」、ヒロイン安見子は「幻の女」とも考えられなくもない。生身の安見子は、澁の眼に映る安見子との相克の中で、次第に身動きできなくなり、「運命の定めた偶然の方へ、或いは彼女の死の方へ。」引き寄せられていく。 4 次に、福永が『眠れる美女』を解説した部分を抜く。 「『眠れる美女』に於ては、主題の奇抜さが手法を超越しているが、ここに見るエロティスムは現代の西洋文学と相通じるものを多分に持っている。しかしまたこの主題は、美女への思慕という形で、初期作品以来しばしば扱われて来た。ただこのように大胆に、殆ど「究極の美」と呼ぶにふさわしい怪しい輝きをもって、虚構の上に築きあげられたことは一度もなかった。これこそ深層心理を鮮やかに映像化したものであり、主観的リアリズムというよりも、さらに進んで幻想的リアリズムとも呼ぶべきものであろう。」 たいへんな褒めようである。確かに川端晩年の傑作である。世界文学にも影響を与えており、南米コロンビアのノーベル賞作家G・マルケスが晩年の二千年代初頭に書いた『わが悲しき娼婦たちの思い出』は、この作品へのオマージュとして書かれた作品であることはよく知られている。 この『眠れる美女』が書かれたのは昭和三十五年。昭和三十年代以降、日本文学の性表現のオープン化の流れの中で書かれたものである。室生犀星にも昭和三十四年作の『蜜のあはれ』という傑作がある。福永もこの流れの中で、川端とは多少異なる、もう少し成熟した女性の「究極の美」を提示して見せようとしたのが、『海市』の安見子ではなかったか。 安見子との逢瀬を描いた部分で、裸で眠る安見子の描写は、『眠れる美女』で描かれる美少女たちに負けず劣らず、美しく魅惑的だ。 5 さらに、福永は川端文学の特徴をこのように述べる。 「あるがままに受け入れて、一切の甘さを拒否しようとする態度、しかもそれは峻烈とか悲愴とかの感じを伴わない。私はそこに於て川端康成氏の文学の特徴を、「受身」の文学というふうに取りたいと思う。受身は文法で言う受動態である。自分の方は積極的に動こうとしないが、来るものは受け入れる。但し必ずしも無条件に、清濁併せ呑むといったふうに受け入れるのではない。醜いもの、野蛮なもの、荒荒しいものは、天性の篩に掛けられて零れ落ちてしまう。」 母や弟をはやくに亡くし、自らも長い闘病生活を経て作家として漸く認められたという経緯の中で生み出される福永文学に低通するのは、一種の「受身」、或いは運命観であるように思える。 そして、「醜いもの、野蛮なもの、荒荒しいものは、天性の篩に掛けられて零れ落ちてしま」った後の、純粋な世界の提示であるように思われる。ここにも川端文学との共通項があるようだ。 川端の優れた短編「反橋」。同じ「あなたはどこにおいでなのでしょうか。」という一文で冒頭と掉尾が呼応する三つの短編の一つだが、梁塵秘抄や古歌が随所に散りばめられつつ展開する、内的独白形式で書かれたこの作品は、福永の『忘却の河』の四章「夢の通い路」をどこか彷彿とさせる。作品内容はまるで異なるのだが、内的独白形式の中での古歌の散りばめ方といい、運命を受容する主人公の姿といい、共通する味わいを持っている。 6 以上、「川端康成集解説」に拠りながら、福永文学、特に『海市』と『忘却の河』に見られる川端文学の影響を検討してみた。福永自ら弟子を公言し、また、「私にとっての堀辰雄」ほか多くの文章を残している堀辰雄と違い、川端文学の福永への影響が言及されることは少ないように見える。しかし、冒頭に紹介したように福永自らが「好きな作家」「大いに影響を受けた」と発言しているのであるから、その影響関係を詳らかにする必要はあるのではないか。 ここでの読みは甚だ粗く、印象批評の感は否めないので、今後、福永、川端の各作品を精読しつつ、比較検討する機会を持ちたいと思う。 Mi氏:『意中の文士たち』について ① 初刊本 初刊本 『意中の文士たち』 上・下 人文書院1973年6月刊 各エッセイは、文学全集解説や月報、講座などの各誌に発表された。 <上巻> 発表期間:1958年から1972年。 対象:森鷗外、夏目漱石、永井荷風、芥川龍之介、谷崎潤一郎、梶井基次郎、中島敦、川端康成の8名、11篇。 <下巻> 発表期間:1958年から1968年。 対象:堀辰雄、萩原朔太郎、室生犀星の3名、6篇。 福永40歳から54歳にかけての仕事であるが、『意中の文士たち』と題して上・下巻2冊に纏められたのは、長篇『死の島』完結(1971・8)後、自らの文業を『福永武彦全小説』として新潮社より刊行し始めた時期に当る。 ② 随筆とエッセイ 上巻「序」に「私のエッセイはとかく随筆的になりやすい」と記しているが、福永はエッセイと随筆を明確に区別していた。この点は、電子全集第10巻、11巻、15巻「解題」でも、この例会報告文でもいままで繰り返し述べている。要点を記せば、 >「僕」を全面に押し出し、虚構を混えながら自らの真実を描くのが福永随筆、それに対して福永エッセイは、小説の実作者としての立場から切実な問いかけをもって対象に迫り、多様な資料を駆使しつつも、対象を自らの文学観と切り結ぶ線上で一刀両断に論じていく点に特色がある。『ボオドレエルの世界』も『ゴーギャンの世界』も、そのような姿勢に貫かれている。(電子全集第11巻「解題」) 評論『ボオドレエルの世界』(執筆は1946年秋)は、これから本格的に象徴主義小説の創造を始めるつもりの自らの理論的基盤を固めるため、『ゴーギャンの世界』(1955年~1960年に主要部分執筆)は、『小説 風土』以来の生涯の主題である「ゴーギャンの謎」を一層深く、年譜的事実を絡めながら追究するために執筆されたが、この「切実な問いかけをもって対象に迫る」姿勢は、『意中の文士たち』収録のエッセイにも貫かれている。 ③ 森鷗外 「実作者としての立場から」書かれているという点が要点である。例えば、上巻の鷗外に関してのエッセイ。 この鷗外に関する2篇のエッセイが執筆された1962年は、長篇『死の島』の構想を幾度も練り直し、その年1月からいよいよ執筆にかかっていた時期である。鷗外の未完の長篇「灰燼」の挫折の因を究明しようとする福永の熱情は、長篇小説を書きあぐねている実作者としての自らの切実な問いかけに基づいている。 「灰燼」の挫折を、「自己の深層を語ることに苦痛を見出すような人間」だった古典主義者鷗外、「一種のポーズなしに自己を告白することは出来なかった」鷗外、つまり「小説家としての立場よりも人間としての立場を固執しすぎた」鷗外に、福永は見て取っている。 ④ 堀辰雄 下巻では、「本当を言えば、堀さんだけで一巻を編むことが望ましかった」(「序」)という「堀辰雄の作品」他、堀論3篇が柱である。 「堀辰雄の作品」は、新潮社普及版全集全6巻(1958年)を福永が単独編輯した際、その月報に掲載された文章であるが、堀辰雄の作品一つ一つ、その初出を具体的に記し、他作品との関連、ノートを含めた生成過程、そしてその作品の意義を、堀の年譜的事実とも関連させつつ論じ、その文業全体に渡って真摯に対峙した力作である。 特に「菜穂子」を論じた箇所では、実現された作品だけでなく、堀の意図した「大・菜穂子」の姿を、残されたノートから創造(想像)しているのは、ロマンの創作を生涯の目的とした先師・堀辰雄への小説家としてのオマージュとなっている。 ただ、見逃せないのは、この「解説」は、やはり実作者としての姿勢が貫かれているので、福永文学の特質を考察する上でも多くの示唆を与えるという点である。例えば、その「堀辰雄の作品」Ⅴ「堀辰雄の小品と特殊性」の要点は、ほぼソノママ福永自身の小品(「四つの古い小品」として纏められた「晩春記」、「旅への誘い」、「鴉のいる風景」、「夕焼け雲」)の特質に当てはまる。このことは、電子全集第1巻の解題で触れた。 *上記、堀辰雄普及版全集月報の文章は、『意中の文士たち』に収められるに際して、不要なところは削除され(途中、入院していたことなど)、また細かな語句がかなり書き換えられている。 ⑤ 「末世の人」 この『意中の文士たち』上・下の刊行は、前述したとおり『死の島』刊行以後になるが、収録の各文が書かれたのはそれ以前であり、鷗外や堀辰雄以外のエッセイも、福永の「実作者としての姿勢」はよく示されている。 しかし、上巻末の川端康成の死に際して書かれた「末世の人」だけは、別の特質を示している。つまり、1972年のこのエッセイは、福永自らの意見を打ち出すというより、生前の川端との日常的付き合いで得た印象や発言を多く取り入れ、種々の具体的事実や、川端作品そのものに<語らせよう>とする姿勢が顕著であり、福永自らはその引用者、解題者の立場から読者に語りかけている。江戸以来の考証随筆の流れを引く随筆的エッセイと言える。この姿勢は、以降『内的獨白』や『異邦の薫り」に引き継がれて、大きく展開されていく。 付き合いの様子や引用文自体に語らせるという手法は、川端への追悼文であることの自然な反映でもあるが、何より、前年に『死の島』を完成した福永自身のエッセイに対する姿勢が転換しつつあることの顕れである。この点に関しての詳細は電子全集第11巻「解題」を参照いただきたい。 ⑥ 愛書家、福永武彦 この『意中文士たち』上下は、家蔵の鷗外「小紺珠」自筆ノートや川端康成からの書簡、自ら撮影した犀星写真などを挿入し、造本も手になじむ判型、紙面の余白もたっぷり取って読みやすく、小豆色の表紙も好ましい本で、文人趣味が露わになっている。 翌年2月には限定250部の総革本も刊行し、愛書家としての一面を示している。

<回覧資料> 岩波書店の宇田健宛の書簡とはがきを回覧した。ともに『意中の文士たち』に間接的に関連する。 ・宇田健宛 福永自筆書簡(1963) 朱毛筆 同封されていた「荷風全集」月報の稿(「堀辰雄の「荷風抄」」)に関する注意書き。200字詰原稿用紙1枚(罫は無視して書かれている)。 荷風全集担当者であった宇田宛の、月報文に関する注意書き。「つゆのあとさきに就て」の言及あり。 ・宇田健宛 福永自筆はがき(1963.4) ペン 後半に、漱石「明暗」反故原稿を先日購入したことが記されている。 ※右画像参照(画像クリックで拡大画像を表示)。 Ki氏:「意中の文士たち」及び随筆から窺う福永にとっての堀辰雄 今回、堀辰雄の「菜穂子」と関連する「楡の家」「ふるさとびと」を読み返し、菜穂子と明、生と死に向き合う対照的な姿に改めて感銘を受けたこともあり、福永の堀文学に対する思いを「意中の文士たち」及び随筆から探ってみた。 1.「意中の文士たち 下」より堀辰雄に関する文章からの引用 ①堀辰雄の作品 人文書院刊本p9~p146、初出:新潮社版「普及版『堀辰雄全集』全6巻月報1958年5月~12月刊 初期の習作から晩年に至る堀作品全般の福永の分析も含めた解説であり、堀作品ガイドとして価値あり。「前置」に福永の堀文学に対峙する姿勢が述べられている。 堀辰雄の世界について、僕は今までに正面からのものを書いたことがない。それには幾つかの理由がある。僕がその世界の近くに位置していたこと、言い換えればその影響、或いは呪縛から逃れるのに時間がかかったこと、(中略)ところでこの初めの方の問題、つまり影響ということを客観的に捉えるのは僕自身には難かしいので、よしんば僕が、今ではその影響から逃れ得た、僕は僕である、というような生意気なことを口にしても、無意識の影響は僕の中に抜きがたく沁み込んでいるかもしれない。「呪縛から逃れ」て、僕は出来る限り客観的に書きたいとは思うが、嘗て観密であったその世界に完全に批判的になり切ることは出来ないだろう。従って僕は、堀辰雄の世界に僕なりの見取図を引いて、堀辰雄の成熟して行く跡を追い、彼の完成したものと、完成しようとして果さなかったものとを、区別するにとどまるだろう。 福永が掘文学全体を通じての最も重要な作品として捉えている「菜穂子」について、立原道造がモデルと覚しき都築明の役割についての福永の解説。 都築明が、ぐんと比重を増して考えられるに及び、作品は著しくロマンに近づいた。一つの小説の中に二人の、等分に重要な主人公たちがいて、一人一人は内部からの光線を漂わせているが、それが互いに他に対する照明にもなるような方法。しかもこの明という人物は、菜穂子が作者にとってまったくの他人であるのに対して、立原道造をモデルらしく使ったとはいえ、作者自身にも甚だ近いのである。勿論、一般に言って作品の中心人物は作者の分身に違いないが、明という青年が表面的に立原道造から借りられていることは間違いない。しかしその立原は、内面的に甚だ堀に近い気質を持っていた。そして「風立ちぬ」が婚約者への鎮魂歌であったように、「菜穂子」もまた最も親しかった年少の友人への鎮魂歌であろう。このような堀の得意とする主題を捉え得たことから、逆に菜穂子なる女主人公の生きかたが、作者の裡に生き生きと浮び上って来たのであろう。(中略) 「創作ノオト」によれば、「大・菜穂子」では明は療養所で死ぬ。その部分に作者は次の如く書く。 「彼の生き方は、彼の死によつて、一層完成す。夭折者の運命。」 また、ノオトの最後には、菜穂子について次の一行がある。 「彼女の生は、彼女の耐えた生によつて、一層完成す。生者の運命。」 これが本来意図された主題であり、堀はこの二つの対照のうちに人間の運命を書こうとしたもののようである。 ②堀辰雄と外国文学との多少の関係について 人文書院刊本p147~p172、初出:角川書店版「近代文学鑑賞講座14堀辰雄」1958年10月刊 堀が多少なりとも影響を受けた海外作家として、スタンダール、メリメ、コクトー、ラディゲ、リヴエール、ドストエフスキー、ゲーテが挙げられ、解説が加えられている。さらに取り上げる予定をしていた作家として、プルースト、モーリアック、カロッサ、リルケの名が挙げられている。 以下は「前置」よりの引用。 従って彼の作品は真にオリジナルな部分と、他からの影響を意識した部分とからなる。しかし多くの場合に、影響と見られる部分も、一種の彼の偽装にすぎない、或いは一種の装飾にすぎないと、言えるのではないだろうか。コクトーもブルーストもリルケも、一時的な彼の方法にすぎず、その芯に於て堀は最も頑固に自己を守った作家である。僕は用意が足りなくて充分にそれを証明することは出来ないが、 堀が自己を守るために纏ったきらびやかな衣裳に、読者が惑わされることのないようにと思う。 ③堀辰雄の「荷風抄」人文書院刊本p173~p195、初出:岩波書店版「荷風全集第13巻、第23巻、第7巻」月報 堀が遺したノートの一冊で、荷風の作品中の海外作家に関する文章の引用を記したもの。 私はこのノオトを読んで、一つには荷風がいかにフランス文学を会得していたかに驚嘆した。小説や随筆を読んでいるうちはつい気がつかないが、こうした抜書を改めて見るとなると、その博覧強記にもその深い愛情にも感嘆の他はない。と同時に、そのノオトを作った堀さんにも共感と敬意とを新にした。趣味的であると一概に言っても、真の影響というものはこういうところから徐々に沁み込んで行くのであろう。これは永井荷風にとっても堀辰雄にとっても、幸福なことであったと思われる。 2.随筆より窺う福永にとっての堀辰雄 ①『秋風日記』所収「私にとつての堀辰雄」より引用 初出:「国文学」1977年7月号 堀辰雄は芥川龍之介によつて眼を開かれはしたが、その眼は彼の固有の眼であり、また芥川の「死そのもの」によつて開かれた以上それは死を内蔵する眼と呼んでも間違ひではなかつた。堀辰雄は生活の上でも文学の上でも、 細心の注意を籠めて芥川龍之介の踏んだ道の上を歩くまいと努めたやうに見える。 私が堀辰雄から学んだものは、根本に於てこの堀辰雄が芥川龍之介に対して持つた態度と同じである。如何にして堀辰雄の踏んだ道とは違った道を歩むか。そしてかういふ態度は、私と共に堀辰雄の周辺にゐた中村眞一郎や加藤周一などにも共通してゐただらうと思ふ。少くとも戦後に新しく小説を書き始めた新人たちにとつて、堀辰雄の作品は通過すべきものであつて到達すべきものではなかつた。「その仕事の終つたところ」は堀辰雄の場合「菜穂子」がそれに相当するだらうから、私たちは「菜穂子」の先へ行かうと決心してゐた。文体といふ点に関しても、堀さんの柔軟で屈折した、謂はば非芥川的な文体で小説を書かうとは思はなかつた。勿論芥川龍之介の文体に就かうと考へた訣ではない。しかし堀辰雄があれほど芥川龍之介の文学に親炙し、最も近しい弟子として出発しながら、見事に芥川の影響を感じさせない文章を書いたといふその点に、私たちは敬服したと言ふことが出来る。影響といふものは無意識のうちに沁み込んで来るのだから、真似をしないことは簡単でも影響を受けないで済ますことは決してた易くはない。そのためには明智な意志を常に保ち續けなければならない。 しかし私の場合に、堀辰雄の影響を進んで受け入れた点が幾つかあり、私はそれによつて自分が堀辰雄の弟子の一人とみなされることを容認する。しかしかういふことを自分で麗々しく書くのは気が引けるから、共感した点を大ざっぱに、箇条書ふうに書きとめておかう。だいいち自分でもあまりよく考へたことはないし、これはつまり締切日に追はれての思ひつきである。 一、堀辰雄の文学的立場が、出発に当つて、フランス現代文学の影響の下にあつたために、彼はハイカラだとして後々まで貶められた。既に昭和五年頃に、「小説を書くには」「もつと複雑な精神作用が、百パアセントの虚構が必要だ。」と書き、「小説に特有でないあらゆる要素を、小説から取除く。」といふジイドの純粋小説の理論を紹介してゐる。昭和五年は一九三○年で、ジイドの「價金つくり」は一九二五年の出版だから、その摂取のしかたは実に早い。しかし大事なことはその機敏さではなく、このやうな方法論を彼が一生貫き通した点である。 一、堀辰雄の眼は、先程も述べたやうに外界の見えないものが見えて来るやうに馴致された眼である。それは当然内面にも及ぶ。自己と他者との別なく、その見えない部分に或る種の照明を当てて浮び上らせようとする。その照明は人工的、技巧的であり、死者の眼と呼んでもいいやうなところがある。早くも「聖家族」に於て、死んだ九鬼の眼はこの小説の世界をあまねく支配してゐる。「風立ちぬ」に於て、女主人公は死ぬ以前から死者の眼で周囲を見詰め、その眼は同時に主人公の眼と重なる。私が堀の小説の特徴として認め、そこから学ばうと思つたのはかういふ点である。 一、堀の持つ視点が形而上的に死者の眼によるものとすれば、日常的にはそれは病者の眼であつたと言へる。病者である以上は健康な人間とは違った生活の價値観といふものがあり、幸福があり、夢想がある。死を内在するやうに苦しみを内在して生きて行く時に、その生活態度は明るく、思ひやりに充ち、赦しを持ち、たとひ信仰的でないとしても宗教的にならざるを得ない。恐らく人があまり口にしないゲーテの影響なども、そこにあるのかもしれない。私は嘗て生きることの達人だといふふうに評したことがある。 一、従って人生が藝術に優先する。堀はその文学的な道程で藝術のための藝術を早くから選んでゐたやうに見えるが、彼がその藝術のために人生を蔑ろにしたことはない。人生は常に藝術よりも尊い。芥川は「人生は一行のボオドレエルにも若かない。」と言つたが、堀は決して諾はなかつただらう。私もまた人生は常により重要であるといふ観点に立つて藝術を創る。 一、人生は本質的に悲劇的であり、藝術はそのやうに人生を見る。しかし堀は人生をペシミスチックに見てゐたわけではない。彼は生きることを、無盡の泉から汲み取ることの出来る冷たく澄んだ水として、愉しみつつ味はつた。恰もディレッタントのやうに見えるが、その愉しみはすべて仕事の上に収斂して行くので単なる遊びとは違ふ。充実して生きたといふ意味では、病苦に苦しめられつつ生きた五十年の生涯は決して短くはない。 一、直接的な教訓として、私は堀辰雄からなるべく數すくない作品を、吟味し彫琢しつつ入念に書くことを学んだ。如何にして少しだけ書くか。また書いた作品に対して、如何にして責任を持つか。堀辰雄は病身だつたから作品が少いのではなく、書きたくないものは書かなかつたから少かつたのである。そして作品といふのは小説に限らず、エッセイも随筆も翻訳も、手紙にいたるまで、彼にとつてはすべて作品であつたやうに思はれる。その意味では堀辰雄は紛れもなく自己を律することの厳しい藝術家だつたし、青年の時期にさういふ藝術家と親しく交はることが出来たのは、私にとつて得がたい幸福だつたのだといふふうに、歿後二十四年の今にして考へるのである。 ②『枕頭の書』所収「堀辰雄に学んだこと」より引用 初出:旺文社文庫「風立ちぬ」附録1965年11月刊 堀さんから私が学んだのは、一種の魂のリアリズムといったものである。私はそれを自分の小説の中心に据えて小説を書き始めた。昭和十六年の夏、私は「風土」という長篇小説の発端に取りかかったが、それを決心したのには、恐らく同じ夏に堀さんを識ったことが、作用していたのだろう。堀さんの方向に沿って、堀さんとは違ったものを書くこと。それは容易ではない課題だったし、私が完成するまで尚も十年の歳月を要した。 ◇第210回例会 日時:202年3月23日(日)13時~16時 場所:リモート(Zoom)開催 【例会内容】 『海市』に関する発表と討論(2) 【例会内容(ズームAIによる要約)】 ・概要 福永武彦研究会の第210回例会では、福永武彦の小説『海市』について議論が行われ、作品の分析が行われた。来年度の例会計画や福永と中村真一郎に関する研究会の開催予定が提案され、両作家の文学的価値や若い世代への伝え方について意見が交わされた。さらに、福永の初版本や創作ノートの入手可能性、関連する書籍や文芸誌の情報共有も行われた。 ・全体 Ki氏が前回の宿題について報告し、新たな『海市』に関する論考は見つからなかったと述べた。Su氏が『海市』の構造について分析し、25のパートに分かれていることや、バッハの平均律クラヴィーア曲集とブラームスの弦楽六重奏曲第一番を参考にした構成について説明した。Mi氏は次回の例会内容や新年度の計画について議論した。 ・『海市』について 作品の構造、登場人物の視点、音楽的要素の使用など。また特にボートシーンの断片に関して、その登場人物についての意見が交わされる。また、ウィキペディアを参照しつつ、記事作成者や編集履歴についての情報共有も行われた。参加者たちは、福永の文学的手法や感動的な描写、そして作品の曖昧さが持つ意味について考察を深めた。 ・創作意図、読者像を新聞記事より Mi氏は福永武彦の小説『海市』に関する二つの新聞記事について説明した。1968年2月の「信濃毎日新聞」と「神戸新聞」の記事を紹介し、福永の執筆過程、小説の構造、テーマ、そして読者層について触れた。そこで福永は、一人称と三人称を交錯させる独特の手法を用い、現代の愛と運命をテーマにしていると述べた。また、福永は澁と同世代の読者に作品を読んでほしいと語っていた。 ・福永偽造原稿 A氏とMi氏は、福永の初版本や創作ノートの価格や入手について議論し、若い世代の古書収集への関心にも触れた。A氏は、ネット上で福永の原稿「飛天」が安価で販売されているが偽造品として詐欺的な事例を報告し、自身も類似の詐欺に遭った経験を共有した。Ki氏は、過去の蔵書処分の経験について話した。 ・来年度の例会案 福永研究の継続と新年度に向けての計画についても言及した。Mi氏は新年度の内容案を提案し、5月は『意中の文士たち』を取り上げることが決定された。9月の内容については中村真一郎の『秋』を候補として挙げ、私小説について議論する可能性が示唆された。また、福永武彦研究会設立30周年を記念して、次号の会誌では中村真一郎による1997年の講演録を掲載する計画が提示された。 ・『死と転生』の議論と追悼 会議では、中村真一郎と木原康行の共著『死と転生』に関連して、A氏が木原さんの奥様から入手した書簡の一部を報告書に掲載することが提案された。また、福永武彦の追悼特集が文芸誌に掲載されたことが話題となり、参加者たちは福永と中村真一郎との関係について回顧した。Ma氏は源高根先生宛の福永著書『批評のAB』の購入を計画していることを報告し、Mi氏はその意義を認めた。 ・福永武彦と中村真一郎 Mi氏は、福永武彦と中村真一郎の文学に関する会を隔月でZoom開催する予定を説明した。両作家の関係性や文学的価値について議論し、若い世代への伝え方や現代の文学的教養のギャップについて懸念を示した。また、中村真一郎の評論や江戸時代末期のモダニズムに関する研究についても言及している。Mi氏は、これらの活動を通じて福永と中村の文学をより広く伝えていきたいと考えている。 内容:例会後の会員による投稿 Su氏:『海市』感想 例会で述べたことを少々補足し、また、別途考えたことを以下に纏めてみました。 *構成上の考察 本作は第一部、第二部、間奏曲、第三部の四部構成、全25のピースからなる。各ピースは全小説版では改ページされる形で、文庫本では前後一行ずつ空け ⁂ の印をつけて示される。各ピースは更に*印によって区切られる複数の断章からなる。そして多くの場合、「彼」と「彼女」を登場人物とする挿話を伴う。 その構成は、作品に附された「著者の言葉」にあるとおり「平均率(「律」の誤記?)クラヴィア曲集」になぞらえた形式だと思われる。バッハの「平均律クラヴィア曲集」は、24の各調性に基づいた「前奏曲」と「フーガ」からなる全24曲の作品である。「前奏曲」は、調性順つまり時系列に従って並べられた主人公澁のモノローグのものがたりと、「フーガ」は、主題である澁のモノローグと響きあう形で追走される挿話群と、いう形で対応する。音楽が対位法という技法によって、各旋律が聴く者の心に響きあって感動をもたらすように、小説中の各断章と挿話が読者の心に響きあい感動を生むという意図によって構成されている。 小説中の「間奏曲」の部分は、この小説の主題である澁と安見子との愛の物語の進展がなく、挿話も附されない単一のモノローグで終わっているので、「間奏曲」という文字通りのものとして省けば、一部、二部、三部を合計して24のピースとなり、「平均律クラヴィア曲集」と数字的にも合致する。 更に、各断章群の「彼」と「彼女」の挿話を確認していくとその付置には一定の法則が見られる。まず、断章群はその直前に述べられた澁のモノローグに内的に連関する「場面」や「言葉」で繋がるのだが、二つの断章が並べられるとき、最初の断章の「彼」と「彼女」は澁と弓子で、次が古賀と安見子を表すのが基調となる。そのパターンは小説の最後まで変わらない。現在進行している「私」と安見子の愛と、「私」と安見子それぞれの「パートナー」と挿話を通して、それぞれの愛のかたちが対比されて、読者に心的交響作用を働かせようとする意図のためであろう。その流れから推測すれば、第七パーツ(七章)での高原の湖でボートに乗っている場面は弓子と澁と取るのが最も自然であろう。ただ、ここでは作者は、直前の部分で弓子の長年の思い人菱沼の帰国を澁が知る場面を描き、次の挿話で描く「安見子」と同定できる「彼女」の、異性への接し方との対比によって起こる読者への心的交響を図り、敢えて、ここでの「彼」が澁なのか菱沼なのか同定しにくく描いているのであろう。これは、ここまで繰り返された挿話のパターンに変化を持たせ、物語に新たな展開をもたらす動機の一つとなる。実際、ここまでの挿話はすべて澁と弓子、次いで古賀と安見子のパターンが並ぶ形で展開しているが、次の第八パーツ(八章)の挿話は「彼」=澁と「友人」=古賀を示す形に変化させている。転調といってもいいように、以降時折「彼」と「彼女」が澁とふさ、菱沼と弓子、野々宮と安見子を示すパターン、或いは「彼」、「彼女」のみが登場する挿話をちりばめて、変化していくのである。 また、小説全体を俯瞰すると、著者が東京新聞に書いた「『海市』の背景」で述べる通り、「間奏曲」を短い第三楽章としてとらえ、全4楽章のブラームス「弦楽六重奏曲第一番」になぞらえる形式とみることもできる。この曲は作曲者ブラームスが、自らのアガーテ・フォン・ジーボルトとの悲恋を振り返って描いた曲としても知られ、特にその第二楽章の美しさは非常に有名である。この「海市」においても、第二部は安見子との愛の深まりを非常にロマネスクに描いており、そのハイライトは澁と安見子とが二人音楽会でブラームス及びモ-ツァルトの弦楽五重奏曲を聴く場面とそれに続く二人の情事とが描かれ、この二つの場面に通底して響きあう、「死を内蔵したような生の象」が「透明な悲しみがものうく心を捉えているところ、いつまでも暮れることのない長い黄昏」に包まれたような濃密な美しさは、やはりこの弦楽六重奏曲と対応するように思われる。 次に、小説中の冒頭部と末尾が対応し、(ただし、冒頭は澁の視点から、末尾は「彼女(=安見子)」の視点から描かれる)時を同じくする場面が描かれる点と、実際に同定される人物は異なりながらも、何度も繰り返される「彼」と「彼女」の挿話について着目する。 これは音楽でいうところの「循環形式」の作曲技法に合致するのではないか。「循環形式」は多楽章曲中の二つ以上の楽章で共通の主題、旋律、或いはその他の主題的要素を登場させることにより、楽曲全体の統一を図る手法とされる。福永は、ボードレールに倣い「音楽からその富を奪う」という考えで小説づくりを行っており、この作曲技法を作品作りに援用しているのではないだろうか。 冒頭と末尾の対応については、或いはウロボロスを想定したのかもしれない。ウロボロスは蛇が自分の尾を嚙む形で、始まりと終わりがないことから永劫回帰や不滅、再生、循環、完全などのシンボルとされる。また、悪循環、無間地獄であり、破壊と創造を意味するともいう。小説では、愛の不可能性、現代の愛の無間地獄の様を象徴させているとみることもできるかもしれない。 *小説中に描かれた色彩表現の特徴 小説中「間奏曲」冒頭で、澁が自らの絵の色彩について説明する箇所があるが、その中で「私は自分の固有の色彩を、謂わば魂の色相とでも言うべきものを、作り出したいと望んでいた。」と書く。福永もこの小説中で、色彩をそのような「魂の色相」として表現しようとしたのではないか。 まず、安見子においてそれが最も顕著に表れる。この小説は、澁と安見子の不可能な愛の物語である。そのため安見子をどのように描くかが問われる。福永は、特に一部、二部で、安見子のその時その時の服装について繰り返し描く。そこでは、ほとんどの場合服の色も細かく描写する。そして、それに連関するように風景描写を色彩感豊かに表現する。安見子の登場場面、或いは澁が安見子に思いを馳せたりするとき、作中には色彩豊かな風景が描かれる。これが読者に強い印象を齎し、安見子をより魅力的にする。 それに対して、弓子の場面ではそれがない。弓子の服装表現はあっても色彩の記述はなく、風景描写にも色彩感は乏しい。他の登場人物を描くときも同様である。 但し、数少ないふさの登場場面は別である。病に斃れ、若く死んでいったふさを描くとき、安見子の場合同様描写は色彩感に溢れている。死んでいったもの、或いは死にゆくものは鮮やかな色彩の中に描かれる。一方、自殺未遂は繰り返すが、死なない弓子は色彩感をもって描かれない。作者は、安見子とふさに対して「魂の色相」として、その魂を象徴するかのように美しい「色彩」表現を行ったと言えるのではないか。 澁の説く人間の三つの分類、「確実に死ぬべき人間」「生き残った者」「無関心な者」という分類。澁は自らを「生き残った者」と規定し、安見子は自らを「死ぬべき人間」と規定する。すると、作者は「死ぬべき人間」こそが美しいといいたいのであろうか。或いは、「生き残った者」が「死ぬべき人間」を見つめるとき、限りなく美しく見えるということであろうか。 作中冒頭の安見子との出会いに続く部分で、作者は「風景も畢竟人間的なものだ、(略)人間の眼が見るからこそ風景は風景としての意味を持ち始める。そして人間の眼は各人各様に見る。(略)そして私は、心の平和を求めて、この明るい風景のある漁村を訪れたのだ。しかしあの女は、何を求めて岬へ蜃気楼などを見に行ったのだろうか。あの寂しい岬でどのような風景を見ていたのだろうか。」と書く。安見子が見たもの、或いは安見子を通して澁の見たもの、福永はそれを「魂の色相」として作中に定着させようとしたのではないか。 *作品にみられる“愛の三角形”としての男女の三角関係の構図につて 「廃市」と対応する形で構想された「海市」は、短編のレシ「廃市」に対し長編ロマンであり、相応するように三角関係も重層化する。 「廃市」は、表面上の郁代―直之―秀の三角関係に、実は安子―直之―郁代の関係が隠れており、更に深層面での「僕」―安子―直之の関係が加わる。対して「海市」では、表面上①澁―安見子―古賀、②澁―弓子―菱沼の二つだが、深層面では③弓子―澁―ふさ、④澁―ふさ―古賀、⑤澁―安見子―野々宮の構図、また、⑥弓子―澁―「母」、更に死んでゆくものと死にそこなったものという関係の繰り返しから見れば⑦ふさ―澁―安見子という構図も描ける。 この三角形の構図は、常に福永作品の基本構図の形となる。もしかしたら福永は、人間関係の基本構図はこのようなものだと考えていたのかもしれない。どちらかを選ぶことは不可能であるにもかかわらず、どちらかを選ばざるを得ない。それが人間の置かれた運命である。そういった運命を生きねばならないのが人間であると。 *エロティシズム或いはデカダンスとしての裸体表現、性描写 *福永作品にみられる「海」のトポス的役割 これらの問題についても考えなければならないが、まず、作品が成立した1960年代という時代状況や、福永に多大に影響を与えたと考えられる荷風、犀星、川端等の作品との比較検討が必要であろうし、福永のほかの作品での表現も詳細に見ていかなければならず、今回は時間が許さなかった。いずれ検討していきたいと考えている。 Ya氏:初参加の感想 神田?神保町でしたか、池澤夏樹さんをゲストに迎える記事を日経新聞で読んでから、是非ともということで会へ参加して以来です。大学時代に親しんだフクナガですので、当時のじぶんを振り返っている状況です。今後とも宜しくお願いします。 Ma氏:源高根先生と『福永武彦作品批評A/B』 昨年のいつのことだろうか、けやき書店が『批評A・B 著作家蔵本限26函 M番 各源高根宛毛筆署名入 総バックスキン装 函少日焼』を出品しているのを知った(日本の古本屋より)。これは絶対入手すると心に決めた。たとえ、これが30万円だったとしても。だが、懐事情からすぐに購入できなかった。幸いその後状況も改善されてきたので、近々購入することができそうでホッとしている(購入するまではまだ油断はできないのだが・・・)。 私がこの書籍に強い思い入れを抱くのは理由がある。単に『批評A・B』の限定版であるなら購入を決断することはなかった。「源高根」宛の署名がある書籍だからこそ購入したいのだ。 福永―源という繋がりは、私の想像を超える深さをもっているものだろう。そして、私と源高根氏との繋がりも一言で語り尽くすことのできない関係でもある。 源先生は実際に私の先生であられた。私が高校卒業後進学先に選んだのは大阪藝術大学だったからである。進学の決め手となったのは、源先生と福永の話をしたかったから、という理由による。 私が入学してしばらく経ってから先生はこう語られた。「君ね、ぼくは面接で福永が好きだという受験生がいると聞いた時、『きっと変わり者だろうから落としなさい』と言ったんだよ。でも、君は思ったよりも普通だったのでよかった」とおっしゃられた。そして、ニコリとされたことを覚えている。 一回生の時に受講した”日本現代文学史”のテキストは確か『火の山の物語』だったと記憶している。それをテキストに選定されたことが気になって、ある時先生に「この本は一人で読んで楽しむような本だと思っていました。なので、講義のテキストとして選ばれたのはちょっと驚きました」と伝えると、「そうでしょう。それでも参考になると思って選んだ」と答えられたと思う。 福永を好む私のような学生が入学したと言うこともあってか、先生は講義に関して意気込んでおられていたようだ。実際、例年よりも詳細な講義レジュメを作成して講義に臨まれていた。そして、講義後はいつも学食で貧乏学生の私に昼食をご馳走してくださった。 悲しいのは今、私の手元に先生の講義のレジュメが一つも残されていないこと、また、正確には先生がどのようにおっしゃられたのか、記憶が霞んでいることだ。 先生とは一回生から二回生の頃までは深い繋がりがあった。しかし、先生がご病気で長く休講が続いたことや、私が福永以外の作品も多く読むようになったことも関係するのか、いつの間にか先生との間に距離ができるようになってしまった。私は愛書家で、蒐集家の先生に”敵わない”という気持ちになってしまったのだった。いや、それは体のいい言い訳に過ぎない。当時の私は密かに未完の『夢の輪』の続きを書くことなど、大それた望みを持っていた。だが、執筆するのに必要な知識も経験も技量も持ち合わせていなかった。恥を恐れずに記すならば、私は何事に対しても踏み出す”勇気”を持ち合わせていなかったのだ。そのような私に対しても、先生はあたたかい眼差しをもって見守ろうとされていたと思うが、私の方は無意識のうちに先生を避けるようになってしまった。側で私の振る舞いを見た友人から「(先生に対して)つれないな」と言われたこともある。それは仕方ないことだったのかもしれない。仮にそうだったとしても、先生の善意を無駄にしてしまった、という後悔の念が私にはずっとある。加えて、先生が亡くなられたという知らせを聞いた時も、葬儀に参列することもなかった。なぜそうしたのかといえば、お世話になった先生に顔向けできない、と若かった私は考えたからだった。 先生は私が今、限定版の『批評A・B』を購入しようとしていること知り、天国で憤慨されておられるだろう。 ただ、今の私にできること―それは先生が大切にされ、また福永自身手にとった限定本を他の誰でもない私の手元に置くことが先生への罪滅ぼしになる、と思えてならないのだ。 このように源先生を介して、私は福永と繋がりを持っている。 Mi氏:要点 ① 愛読者や研究者にもあまり眼に触れていないだろう1968年2月の「信濃毎日新聞」と「神戸新聞」の福永武彦インタヴュー記事を配付し、福永自身の『海市』に関する発言を改めて確認しました。 「もともと抽象的な、観念小説を書くつもりで、実は彼・彼女がだれなのか、もっと終わりのほうまで読まないとわかりにくくするつもりだったんですが、少しやさしくしてしまった」「僕としては澁と同世代の人に読んでほしい。意見を聞かせてほしいと思います。三十代の人たちにはちょっとわかりにくいところがあるかもしれませんがね」(「信濃毎日新聞」1968.2.5) 「小説はたんに作者が読者に与えるものではなく、読者も精神的に参加してクリエート(創造)するものだというのが僕の持論なんです」。読者と一緒に考えたいのは「死」であり、なぜならそれは「芸術と同様、人生の本質に触れるもの」だから。(「神戸新聞」1968.2.8) *「神戸新聞」記事は、どこまで福永が<その場で>語った言葉なのかやや不明瞭。 ② 福永武彦自筆の「文字遣ひ表」(B5×3枚 自筆複写文に後から青色細ペンで加筆)を配付し、文字遣いに関する福永の原則、特徴(特殊な漢字、かな書き、正字など)を適宜説明しました(資料は電子全集第14巻「解題」掲載)。 一篇の詩のように、読者に別次元の幻像を創造せしめることを目指す福永小説の分析には、構成や主題などの鳥瞰図と同時に「具体的にどのような文字を使用しているのか」という言ってみれば虫瞰図が必須となります。 ◇第209回例会 日時:2025年1月26日(日)13時~17時 場所:リモート(Zoom)開催 【例会内容】 『海市』に関する発表と討論 【例会内容(ズームAIによる要約)】 AI要約を利用してみました。元文の書名・人名を中心に、語句の一部を手入れしましたが多くはソノママです。 内容:『海市』に関する発表と討論 ・概略 福永武彦の作品『海市』について議論し、音楽的構造、対位法的手法、そして19世紀小説の影響について探求した。また、読者参加の構成、時間の扱い方、そして福永の信仰観と創作プロセスについての洞察を得た。 ・『海市』批評的分析 Ki氏は福永武彦の小説『海市』について批評的分析を行っている。作品の構造、音楽的主題、愛と死のテーマ、芸術家小説としての側面、そして主人公の澁と安見子の関係性について詳しく論じている。また、Ki氏は複数の批評家の見解を紹介し、作品の多面的な解釈の可能性を示唆している。 ・音楽理論と文学の類似点 Ki氏は、バッハの平均律クラヴィーア曲集と対位法の関係について議論し、平均律と対位法の概念を混同している可能性を指摘する。彼は音楽理論と文学における対位法の類似点を探り、川端康成や安部公房の作品を例に挙げながら、文学作品の構造と時間の扱い方について考察する。さらに、Ki氏は西田氏の分析を引用し、文学作品における語りの重要性を強調する。 ・『海市』の音楽的構造 Ki氏が福永の小説『海市』について発表し、その音楽的構造や対位法的な手法を説明する。Su氏は小説の色彩感と音楽性について意見を述べ、Ma氏は対位法的な構造に共感を示す。Mi氏は芝木好子からの福永宛はがきを紹介し、作品の二度読みの価値とラストの重要性を強調する。参加者たちは様々な視点から作品の解釈や分析について意見を交換する。 Ki氏は、福永武彦の小説『海市』と19世紀小説、特にトルストイの「アンナ・カレーニナ」との関連性について議論する。彼は、福永が19世紀小説の影響を受けつつも、20世紀的な新しい小説を書こうとしていたことを指摘する。Ki氏は、『海市』における「アンナ・カレーニナ」の反映や、主人公の「安見子」と「アンナ」の類似点について分析し、福永の小説創作の意図や手法を探る。 ・福永の信仰遍歴 Ki氏は福永自身の幼年時代、キリスト教との関係、そしてトルストイの信仰観について議論する。福永とトルストイの信仰遍歴の類似点や、教会批判、独自の信仰形成について触れる。また、Ki氏は「草の花」における信仰をめぐる議論や、福永の晩年の思想についても言及し、今後の研究方針を示す。 ・Ki氏論考について Mi氏がKi氏の論文について発言し、その重要性と潜在的影響力を評価している。Ki氏の論考が幅広い読書体験と他の研究者の正確な解釈に基づいていることが高く評価され、また福永の小説における読者参加の重要性と詩的要素について説明がなされる。また、福永の作品における時間の扱い方や言葉の選び方の特徴についても言及がある。 ・創作ノート Mi氏が『海市』創作ノートについて説明し、福永直筆の「『海市』主題とその表現に関する最後的覚え書」を紹介し、澁のモノローグが全体として遺書的性質を持つことを示唆する。 ・電話が物語の重要な役割 Mi氏は1968年1月に出版された作品を2025年1月の視点から読み直し、当時の固定電話が物語の展開や主人公の思考に重要な役割を果たしていることを指摘する。Mi氏は、現代の通信技術の発達により(追記:携帯電話が行きわたっているなど)、この物語が現在では成立しにくくなっていることや、当時の澁の弓子に対する女性観―追記:自らを「お人よしの騎士(ナイト)」(全集P126)と自認し、それが大人の男性の余裕を示すものと(おそらく)肯定的に捉えている澁の思考―が現代の視点からは厳しい、反発と苛立ちを招く可能性にも言及する。また、創作ノートの詳細な内容や構成について説明し、次回の会議でさらに資料を紹介する予定であることを述べる。 ・時代的制約と『今昔』の影響 Mi氏は福永武彦の作品『海市』について議論し、特に主人公の澁と妻弓子の関係性に焦点を当てる。彼は作品に描かれた澁の「男女関係」についての潜在的役割意識に言及し、現代の若い読者にとっては違和感があるかもしれないと指摘する。また、その理由として福永の私生活がこの作品に反映されているのではないかと推測し、福永が19世紀の小説を好んでいたことにも触れる。さらに、『海市』の構成について、『今昔物語』の影響を受けているのではないかという独自の見解を示している。追記:名のない様々な男女がアトランダムに登場する『今昔物語』の現代語訳をしたことは見逃せない点だろう。 ・澁と安見子の関係 参加者は澁と安見子の関係、安見子の妊娠と中絶、そして作品の解釈について議論する。Mi氏が主導し、Su氏、Ma氏、Ⅰ氏、Ki氏が意見を述べる中で、安見子の運命や澁の今後について様々な推測がなされる。また、作品の細部や登場人物の動機についても詳細な分析が行われ、特に「愛しすぎる」という概念や中絶の意味合いについて意見が交わされる。 ・福永小説の構造と意味 Mi氏、Su氏、Ⅰ氏、Ki氏らは福永武彦の小説について議論し、特にエピブラフ5行(漢詩)とその意味、作品全体の構造、そしてテーマに焦点を当てる。Su氏は、この作品を福永の最初の完成したロマンとして位置づけ、他の作品との比較を行う。参加者たちは、作品の解釈や福永の文学的手法について意見を交換し、次回の議論でさらに深く掘り下げる可能性を示唆する。 【例会の感想と意見】 順不同 Kiさん:感想と意見 2010年の第123回例会で『海市』を取り上げた際にまとめた文献一覧(HPよりダウンロード可)と、会誌9号に寄稿した論考” 『海市』における「アン ナ・カレーニナ」の反映 ―「十九世紀小説」の枠組に構築された「二十世紀小説」― ”の概略を説明した。 『海市』の函に書かれた福永の言葉“バッハの「平均率クラヴィア曲集」に倣い、男と女との愛の「平均率」を、「前奏曲」と「フーガ」とを交錯させる形式によっ て描き出そうと考えた”の主旨は、福永はバッハを頂点とする対位法音楽の技法(注)の概念を小説作品に援用し、異なる視点や物語、テーマ、登場人物の声などを並列的に配置し、それらを相互に響かせることで、作品全体に深みや複雑さを与えようとしたのではないか。この手法により、物語が単一的な流れにとどまらず、多層的で動 的な構造を持つようにすることを意図したのだと考える。 また福永は、”文学的主題を追い求めることよりも、この小説では謂わば音楽的主題といったもの、人間の魂の中の和絃のようなものを追って、小説の全体が読者の魂の中で共鳴音を発しさえすればいいと考えた”と述べているが、象徴主義に親和性のある音楽的アプローチを採ることにより彼の考える二十世紀小説志向を強く意 図した作品であると考える。 (注)音楽における対位法:音楽の作曲技法の一つで、複数の独立した旋律(声部)が同時に進行しながらも、調和して音楽的なまとまりを持つように作られる方 法で、バロック時代(バッハの「平均律クラヴィア曲集」など)でその高度な形が完成された。 Miさん:感想と意見 AI要約で例会発言の大意は紹介されていますので、その発言を補足しておきます。今回は、この『海市』を思い切り主観的に読んで―現在、2025年に生きている者のひとりの視点から―感想を述べてみました。 例えば、この作品では「家庭電話」、「公衆電話」が話の筋を進めるための道具の域を超えて、澁太吉の安見子への思慕を募らせ、愛と死と美に関してさまざまに思いをめぐらす切っ掛けを作るための重要な役割を担っているだけでなく、最後には、安見子のもはやこの世の声とは異なったあの世からの呼びかけを伝える「魔物のような黒い受話器」(P456)となります。その「黒い受話器」は、いまは一般にはほぼ使われていません。その視点からの感想がひとつ。 もうひとつは、澁が暗黙の裡に前提としている男女関係―澁は相手を思いやる優しい心を持った思慮深い男性なのですが、しかし―弓子や安見子への接し方は、自らを「お人よしの騎士(ナイト)」(全集P126)と自認し、例えば弓子が家を出る際には旗岡浪子に妻を雇ってくれるように内緒で頼み、それを弓子には決して言わない、そのような態度が大人の男性の余裕と優しさを示すものと(おそらく)肯定的に捉えている、つまり自分を妻の庇護者の立場に置くことが夫として、男性としての優しさを示すことだという暗黙の前提を読者と共有するものとなっています。もちろん、現在でもそのような男性は一般的に女性から好意を持って受け入れられるでしょうが、逆に苛立ちや反発、そこまでいかずともなんとなくの違和感を覚える女性も、作品が発表された1968年当時よりは多いに違いありません。その視点からの感想がひとつ。 他には、福永自筆創作ノート「『海市』主題とその表現に関する最後的覚え書」(2010年7月の第124回例会で配付しましたが、一般には未公開)の一部を朗読して簡単に説明しました。次回例会では、この資料を含めてほかの資料を紹介・解説することを中心にする予定です。 【関連書籍紹介、資料情報】  ① 岩波文庫『カヴァフィス詩集』池澤夏樹訳 2024年12月13日発行 ① 岩波文庫『カヴァフィス詩集』池澤夏樹訳 2024年12月13日発行62年前、福永武彦は『悪の華』初版・再版の全訳を一冊にまとめ、詳しい独自の註釈を付した。福永文学に欠かせぬ一翼を担う。が、残念ながら手軽な文庫本で読むことは出来ない。 7年前、池澤夏樹はカヴァフィス詩集の全訳を一冊にまとめ、各篇ごとに独自の註釈を付した。池澤文学に欠かせぬ一翼を担う。そして今、元版に手入れを施し新たな解説と「タイトル索引」を増補した岩波文庫で手軽に読むことが出来るようになった。これは意義ある事件だ。この喜びを皆で分かち合いたい。 ※「62年前」人文書院版 福永武彦個人編輯『ボードレール全集』第1巻刊行。 ※「7年前」書肆山田版 池澤夏樹訳『カヴァフィス全詩』刊行。 ② 現時点(2025年2月1日)で、ヤフオクと「日本の古本屋」に福永武彦自筆草稿が複数と創作ノートを含む資料群が出品されています。その中にあった『死の島』第54回草稿と短篇『海からの聲』草稿、自筆色紙が既に売却されています。これらは、昨年末の古書市に「一口物」として出品されたものです。本では『櫟の木に寄せて』11部自筆草稿挿入本が現在も出ていますが『福永武彦詩集』限定50部本の内非売7部本は既に売れています。 現在の出品者は神保町の夏目書房ですが、「一口物」として昨年末市場に出品した荷主、或いは出品を依頼した個人は不明です(教えてくれません)。複数存在する本に関しては問題ないのですが、自筆草稿がまたこのようにして巷間にバラバラになってしまうのは残念なことです。 |

|

HOME|入会案内|例会報告 |会誌紹介|電子全集紹介 | 関連情報 | 著訳書目録|著作データ | 参考文献|リンク集|玩草亭日和(ブログ)|掲示板(会員限定) |