| HOME|入会案内|例会報告 |会誌紹介|電子全集紹介 | 関連情報 | 著訳書目録|著作データ | 参考文献|リンク集|玩草亭日和(ブログ)|掲示板(会員限定)

|

福永武彦研究会・例会報告 第197回(2023年1月)~第200回(2023年7月) |

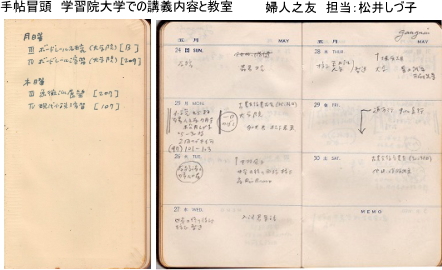

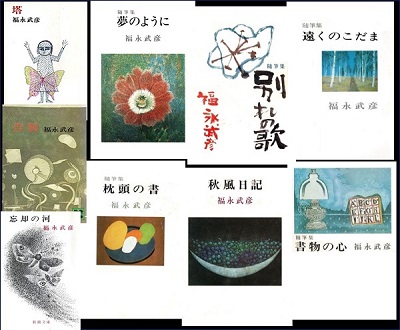

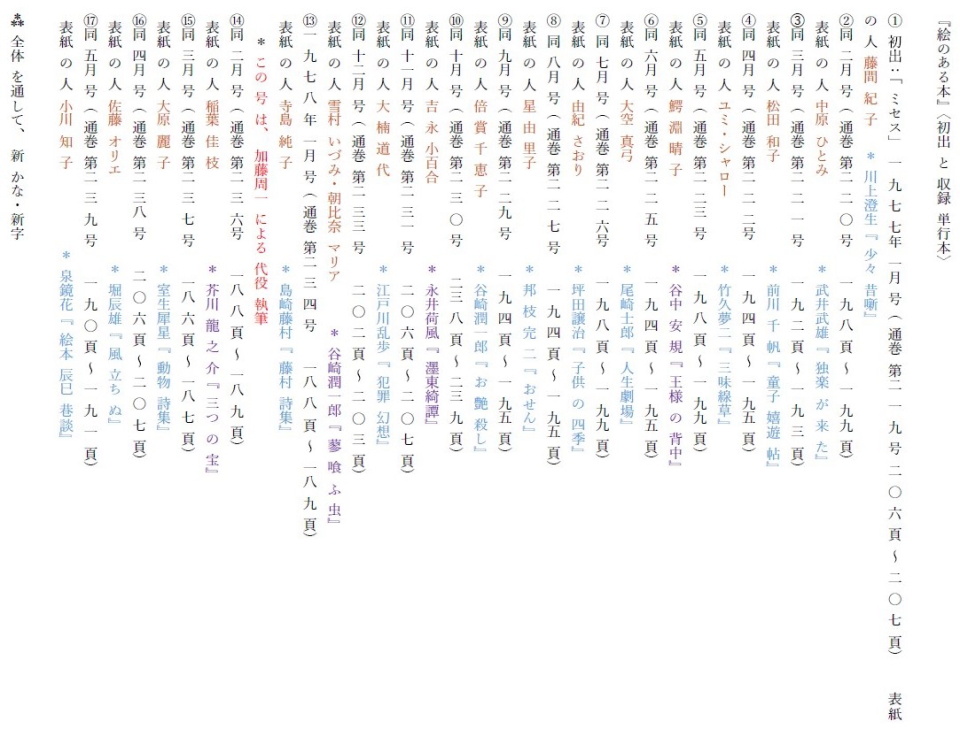

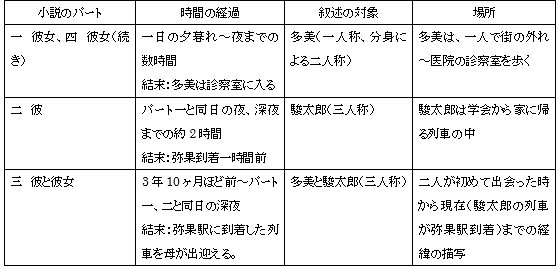

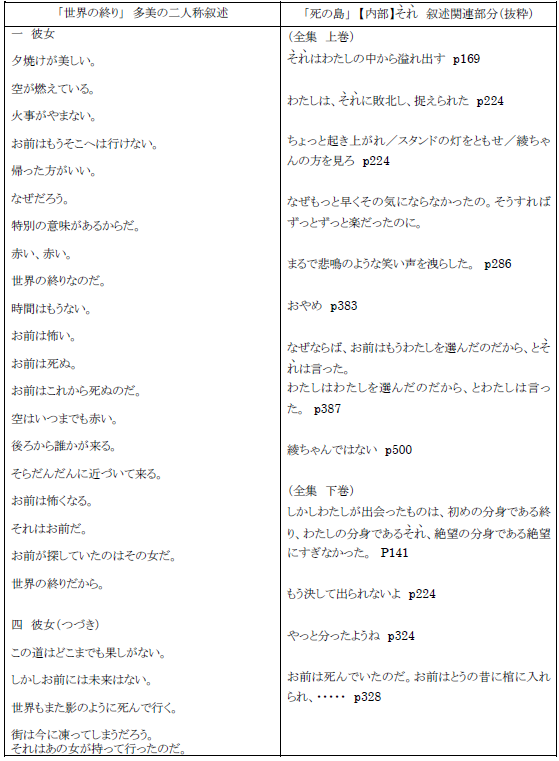

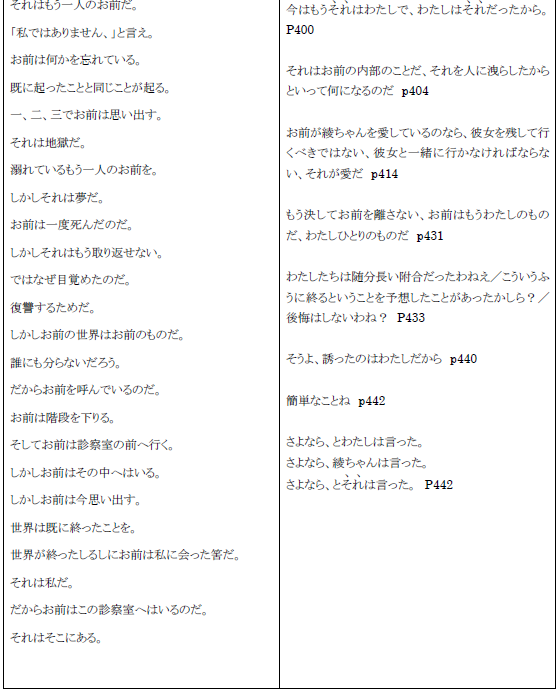

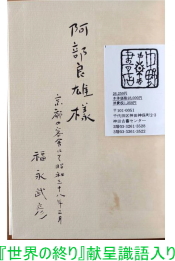

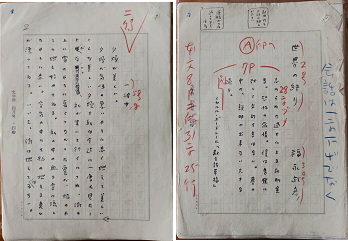

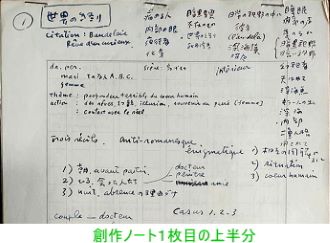

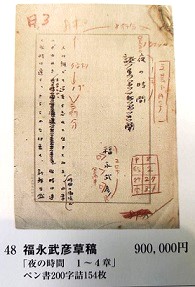

◇第200回例会 日時:2023年7月23日(日)13時~16時10分 場所:リモート(Zoom)開催 【例会内容】短篇「廃市」発表と討論 Kiさん:短篇「廃市」ついて 以下( )は「廃市」参考資料一覧(HPにて公開中)の該当No. 1.本短篇(初出:「婦人之友」1959年7・8・9月号、単行本「廢市」初版1960年7月)について 福永は、タイトルについて以下のように記している。(0-2) “僕は北原白秋の「おもひで」序文からこの言葉を借りて来たが、白秋がその郷里柳河を廢市と呼んだのに対して、僕の作品の舞台はまったく架空の場所である。そこのところが、同じロマネスクな発想でも白秋と僕とではまるで違うから、どうか nowhere として読んでいただきたい。” エピグラフ ” さながら水に浮いた灰色の棺である。” も白秋の「おもひで」序文から取られている。(0-1) 執筆に当って福永が柳河を訪れることはなく、白秋最後の著書となった水郷柳河のモノクローム写真で構成された詩集『水の構図』(1943)を丹念に見て、それに想像力を混えながら書いたと述べている。(0-3、0-4) 本作執筆に際し、ローデンバッハの小説『死都ブリュージュ』(1892)が念頭にあったことが窺える。(0-5) 2.発表時評(1-1~1-4) おおむね好評だった。(佐伯彰一)全体に通ずる澄んだ叙情的なふんい気だけは、あざやかに快い後味をのこしている、(進藤純孝)作者の世界をみる目は、こうした自己疎外という、人間の永遠の運命にクギづけにされており、退廃の光線が、この目から限りなく放射されているようである、(庄野潤三)作者が自分の空想の中にある町とそこに逗留している若き日の「私」をなつかしんでいることが感じられる、(本田顕彰)きちっと構成がととのい(というのはちゃんとした哲学があることだ)、少しも省かず、少しのぜい肉もなく、全体に見事な有機的統一がある。珠玉のようなとは常凡な形容だが、とにかくまれに見る傑作である。 3.本作を扱った論考の概括 (1)愛の構図 ・直之と郁代、安子の姉妹とがつくりだす謎めいた悲劇的(愛の)三角形を、語り手「僕」がどのように発見し、推理していったかという物語である。(2-2) ・郁代、安子、直之、僕の四人による場面と人物の四重構造(2-3) ・郁代、直之、安子、そして「僕」と、ある思いこみで、不可能な愛のうたを奏でることになっている。 一際異彩を放つのが秀の愛で、その愛に包まれて、直之は福永の作品ではほとんど唯一といっていいデカダンスを味わう。直之と秀の心中は魂の避難所としての無私の愛を支えにしたデカダンスの極地で、憑かれていない現実的な愛が彼岸に直通していることを示唆している。(2-4) ・人物造形のありかたから言っても「廃市」の核心は、直之と安子の側に置かれていたとみなせるはずで、福永は直之と安子を暗示的に描くことで人生の不可思議さを「僕」に目撃させようとしたのであった。直之の郁代と秀に対する愛の構図が分明であればあるだけ、直之と安子の人生の闇は浮き立つことになり、恋愛の謎を通して人生の謎を解く「廃市」のメイン・テーマが定立されることとなったからである。(2-7) ・この小説は「僕」の視点から語られた一人称小説であり、この「僕」の考えが必ずしも絶対的な真実ということにはならない。読者はこの言葉を信じても良いし、それでもやはり、「直之」は「郁代」こそを愛していたと思っても良いだろうし、「秀」こそが一番愛されていたと思ったとしてもかまわないのである。(2-10) (2)直之について ・意にそまぬ一時の気休めで自身をごまかしつつ、日々の流れを果てのない退屈として諦め尽くしたとき、無意味な死を、あたかも自然死みたいな容易さで実行する。疲れた、という彼の遺書はそのまま本心なのだ。 人生をあまりに早く見尽くしてしまった人間の不幸、そういったものがあるものだ。廃市に住む貴公子には、それが精一杯の人生だったかもしれない。(2-1) ・挫折した芸術家の仮装された姿にほかならぬ直之は、「存在の喪失感」を抱いたまま、この廃市の中で「時間を使い果たし」そして死ぬ。その悲劇が「廃市」の三つの層とからみ合い、こだまし合い、溶け合っているところにこの小説の魅力があるのだ。作中人物と彼を包む空間とのこのような融合が、このあまりにもロマネスクな物語を美しい均衡に引きとめていると言ってもいいだろう。(2-2) (3)「僕」について ・僕という人物は、単なる傍観者ではなく、『廃市』の中心思想である愛と孤独に関わって、四重構造の一部をなしている。(中略)四重構造を持つこの作品の解釈としては、「直之と僕」つまり「廃市内と廃市外との両面」を対照させてとらえるのが最も適切ではなかろうか。(2-3) (4) 舞台となった土地としての「廃市」の役割 ・役割が、三つの層において示されている。第一は「手のつけようがないほど衰微した」ロマネスクな町。第二は死の町(La Citta morta)、第三はどこにもないようなところ(nowhere)、つまりただ文学の中にしかない非現実な町。(2-2) ・「人工的な」「運河」を作品世界に幻想的に描き込むことにより、福永は人物ではなく「廃市」そのものを主人公として『廃市』の世界を形象化しようとしたのではないか。(2-6) ・廢市という小説の舞台は、小説「廢市」のすべてに渡っている。古い家屋が立ち並び「非生産的」で生気のない町の雰囲気は、そのまま町の住人たちの心情に通じ、縦横にめぐらされた掘割は美しい町並みを構成しながら、裏で頽廢的で複雑な人間関係を通じさせてもいる。さらにそこで流れる時間は、根源的な時間となって、そこに住む人々だけでなく、十年前を想起する「僕」自身の意識をも支配しているのである。これは「僕」が一連の出来事を継起的に、滅びの方向に語っていったという「廢市」の物語の語り方をも決定づけている。(2-11) ・「廃市」という町は何はともあれ母の眠る場所であり、そこには福永の故郷水城にある母の墓への思いが密かに流し込まれていると考えられる。それが白秋の「わが生ひ立ち」をエピグラフに引いた理由であり、福永は同じ九州福岡の柳河を舞台とした『おもひで』に自らのそれを重ねたのである。「廃市」は、とりあえずの舞台モデルとして柳河を取りながらも、そこは「nowhere」な場所として福永に了解され、また読者にも要請されたのである。 白秋から引用したエピグラフは、死んだ人たちの町であるという比喩となっているが、そこに「母の」という限定を加えるならば、後年福永が考えた「妣の国」と近いものになりはしないだろうか。すなわち架空の土地に今はない母の痕跡=墓をテクストに印しづけたという意味で、「廃市」は福永のテクスト群で小さくない位置を占めると思われるのである。(2-15) (5)ミステリー手法 ・読者の知りたいことの解明を、最後まで後回しにするという「廃市」中の(方法)は"典型的謎解きの手法であり、とりたてて特異なものではない。しかし、「廃市」におけるその(方法)が破格なのは、最後まで謎解きがないというところである。これはこれで、一つの方法である。(2-9) (6)異界訪問譚としての「廃市」 ・「廃市」は典型的といってよいような「異界訪問譚」であった。ここで言う「異界訪問譚」とは、まず語り手なり主人公なりが異界との接触を果たし、日常と異なる異世界へと導かれる、そしてそこは多くの場合理想郷であると共に時間感覚が溶解した世界であり、語り手なり主人公あはそこから出ると二度とその土地を踏むことができない、といったものである。「廃市」はそうした物語としての徴がいくつも散見される。(2-15) ・語り手Aにとって、時の流れが停滞し、倦怠・無為・絶望が支配する、死の色が濃厚なこの空間は<異界>とでも言い表されるべき場所であり、<異界>に他者が訪れる図式を夢幻能に当てはめ、Aをワキ、郁代をシテ、安子をツレと位置づけられる。(2-13) (7)その他 ・源氏物語の宇治十帖との酷似を指摘(2-5) ・「廃市」の世界は、実はテクストが生まれた時代状況との思いがけないほど先鋭的な対比を浮かべていると考えられる。「廃市」(=「灰色の棺」)というテクストは、高度成長期の日本社会が産み落とした一つの陰画としての側面を秘めているのではないか。(2-12) ・「死都ブリュージュ」を視野に置き、福永が「廃市」で試みた、想起される記憶と時間の関係について考察している。(2-14) ・「廃市」は幾重にも重なる喪失感と、その喪失自体を美によって価値づける姿勢を描いた物語だということができるだろう。(2-16) 4.感想 愛(成就することはないが求めずにはいられない)と孤独(人間本来の在り方としての)を描き続けた福永文学の特質と、日本的な滅びの美意識を廃市という異界を舞台として具現化させた佳作として評価できる。 迷路のように走る掘割を流れる水に囲まれながら滅びつつある町(「僕」にとって異界として現れる)を背景に、安子、郁代と直之が織りなす愛は互いにかみあわず、結局は不幸な結末をむかえることになっても、どこか甘美な思いを抱くのは、彼らが廃市の住人であり、それぞれが意識下で滅びの美に魅せられているからなのか。 「僕」は町を出るときに、直之が愛していたのは、やはり安子ではなかったかと考えるが、これは最後まで読者の想像力を喚起するための福永の工夫だと思われる。直之の本心をどう考えるかは読者にゆだねられているわけだが、個人的には、直之本人の言葉通り、彼が真に愛していたのはやはり郁代であったとするのが自然だと考える。直之は、予期せぬ誤解により郁代への愛を一方的に絶たれ、かといって安子の愛にも応えることができずに、水神祭り後の虚無感の中で、滅びつつある町に引きずられるように死を選んでしまったのではないか。そうした意味で、廃市という背景があってこそ、説得力のある作品として成立し得たと考えられる。 Koさん:「廃市」の感想 福永武彦氏の小説「廃市」は、私の言葉で一言で述べるならば、「廃墟のような水郷の町のロマネスクな情趣とそれに溶け入るような善良な人々の人間模様が読者を魅了する秀作」である。 中島国彦氏は、「水の構図・意識の構図ー『廃市』の周辺ー」において、「廃市」について、「福永は人物ではなく「廃市」そのものを主人公にして『廃市』の世界を形象化しようとしたのではないか」と述べているが、私も基本的に同様の意見である。 この作品には何人かの人が登場し、「僕」が安子さんと一緒に小舟でお寺に行ったり、水神様のお祭や直之さんに関する事件などストーリーはたしかにあるけれども、登場人物もその言動も、廃市という情緒の中に溶解している感がある。 「廃市」における福永氏の人物描写や情景描写は、大変すぐれている。例えば、貝原家の姉妹の妹、安子さんについては、次のような記述がある。 「彼女は僕の勉強中にもとんとんと軽い足音を立てて階段を昇って来ると、まず、お邪魔かしら、と訊き、それから用意して来たお茶の道具や果物などを机の上に置いた。」 「夕方の僕の日課である散歩が、安子さんの気づくところとなって、早くそうおっしゃればいいのに、とたしなめられて、その次の日、僕は安子さんに誘われて小舟で夕涼みに出ることになった。」 「『あの弁慶は親戚の者ですけど、それは評判の道楽者なの、』と言って安子さんはにっこり笑った。」 このような記述から私が受ける彼女の印象は、「育ちの良さが感じられる、よく出来た娘さんである。そして、聡明で魅力的なお嬢さんである。」というものであった。 貝原家の姉妹の姉、郁代さんの夫である直之さんについては、こう記されている。 「そのうち、親しげなにこにこした顔が僕の前に現れたかと思えば、それが直之さんだった。」 「直之さんは片手に盃を持って、時々その手を口に運びながら話し続けたが、その話し振も飲み振も実に静かだった。」 「直之さんは少し困ったような人のいい表情を浮かべて盃を手にしていた。」 上記の引用には、直之さんの善良さ、静かで落ち着いた人柄を、十分に感じ取ることができる。 私は、上述した安子さんや直之さんについての魅力的な描写には、作者の福永氏の「美意識」が色濃く反映されていると思う。 また、「廃市」を読んで私が感じることとして、登場人物が皆、「善良な人々」である、ということが挙げられる。人を術中に陥れるような、あるいは人の足を引っ張るような人は、一人も登場しない。 人々の善良さが、この町のロマネスクな情趣と溶け合いつつ、作品に一層のやわらかみを与えている。 私は福永氏の人物描写や情景描写が非常にすぐれている旨を述べたが、上記では人物描写の例について触れただけで、情景描写については何も例を記さなかった。 最後に、情景描写の例について、一つだけ記しておくことにしたい。 小説「廃市」は、次のように終わる。 「僕はまた汽車の窓から首を出してみたが、もう安子さんも見えず、停車場も見えず、あの町ももう遠くに過ぎ去って、汽車は陽の照りつける晩夏の原野を喘ぎながら走って行くばかりだった。」 物語の結びとして、哀愁を帯びた余情を漂わせる秀逸な文である。直之さんの事件が起こった8月の末の頃の描写には、「夕方の風が秋めいた涼気を送り、無数の赤とんぼが掘割に影を映した鱗雲を背景に乱舞し始めていた。」とあるが、「廃市」の最後の文には、「初秋」という言葉は使われず、「晩夏」という言葉が使われている。 「初秋」は新しい季節(秋)の始まりで新鮮な語感を伴うが、「晩夏」の語感には、にぎやかな盛夏が過ぎ去った「もの寂しさ」が漂う。 「僕」にとってこの過ぎ去っていく夏はもう取り戻す〔やり直す〕ことのできないものであるという悔恨の情と呼応して、「廃市」の最後の文における「晩夏」の持つもの寂しさを含んだ語感は、読む者の心に訴えるものがあると言えよう。 (注記:「廃市」からの引用文は、福永武彦著『廃市』、小学館 P+D BOOKS、初版第6刷、2023年1月、によりました。) Miさん:「廃市」文庫本の問題点/英訳について。  *以下は、電子全集第5巻解題で既に述べていることですが、本文の「刷」「版」に関してより注目を高めることが不可欠と考えて改めて掲載します。 ➀『廃市・飛ぶ男』新潮文庫版本文の疑問点。 この「廃市」では、初刊版(1960)→文庫版(1971)で一旦手入れを行ったにも関らず、全小説版(1974)で元の表現に戻されている箇所(=初刊版と同文)がざっと22箇所と多数ある。 <全小説版において、文庫版での手入れが元の表現に戻されている箇所が多い>という事実は、当新潮文庫他の収録作でもまったく同様である。福永自身が思い直して、文庫での手入れをまた元の表現に戻したという可能性もゼロではないものの、文庫版刊行から全小説版刊行までは3年であり、文庫収録作すべてに渡って多くの箇所を初刊版の表現に戻すということは、常識的に考え難い。 つまり、文庫版において、編集者が本文の手入れを施しているだろうことを推定させる。これは、同文庫『夢見る少年の昼と夜』収録作も同様である。もし編集者が福永に無断で手入れを施していた事実があれば、文庫版本文の信頼性を著しく損なうものと言えるばかりでなく、そもそも作品というものをどのように理解しているのか、根本的な疑念がわく。  電子全集刊行時(2018年末)、その疑問を新潮文庫編集部へ電話で尋ねてみたところ、書面で回答をいただけた。 電子全集刊行時(2018年末)、その疑問を新潮文庫編集部へ電話で尋ねてみたところ、書面で回答をいただけた。「一般的に本文が修正されるのは、著者の意思もしくは著者の了解に基づく場合しかあり得ません。単行本の本文とそれを文庫化したもので異同がある場合、必ず著者の指示 もしくは了解があったものと考えられます。文庫版刊行以後の出版物で本文を文庫版より 前の出版物のテキスト(単行本の本文)に戻すというのは、著者が文庫版と全集版の想定 読者を区別したのではないかと考えられます。若年層にも読みやすいように読み仮名を 振ったり、一部漢字を仮名にしたりした文庫版のテキストに対して、大人を対象読者とする全集版については文庫版のそれを採用せず、同様に大人の対象読者を想定していた単行本の時のテキストに意識的に戻したということが考えられます。ただ、今回のように文庫での加筆修正が特に若年層向きになっているとは考えにくい場合の、単行本テキスト の全集版への採用は、合理的な理由が見えず、不思議としかいいようがありません」(新潮 文庫編集部 佐々木勉氏)。 当時の責任者から真摯にご回答いただけたことはありがたいことだが、結局疑問は残されている。 ②初刊本の「刷」による異同。 初刊版『廢市』はロングセラーであり、1960年刊行以来、多くの増刷を重ねた(1975年2月までで第17刷)。それに連動して、他の著作では見られない注意点がこの初刊本にはある。文庫版刊行(1971.6)以前に発行されていた初刊版の後刷で、既に本文に手入れを施している箇所がある点である。 例えば、初刊版43頁2行目の「水蓮」→「睡蓮」は初刊版9刷(1970.8)から手入れがなされている。つまり、同じ初刊版でも、初刷本文と増刷本文で異同がある。単なる刷り増しではない(編集者の手に拠ると思われる箇所は除く)。ただし全体として見ると、文庫や全小説版刊行後の刷でも(例えば初刊版第17刷でも)、初刊版初刷の字使いソノママを踏襲し、文庫版での修正など、後版の手入れを取り入れていない箇所がほとんどである。一例として「足音」→「跫音」(13頁5行目)。 要するに、一篇の精確な本文対照をするためには、新版(new edition)との異同だけでなく、後刷(post-printing)との対照も疎かに出来ないということが言えるが、例えばこの『廢市』が、そもそも第何刷まで発行されているのかを確定することは難しく、増刷を多く重ねている著作の場合、(全刷の入手の困難さもあり)全ての刷を対照することは至難である。 しかし「同じ初刊本でも後刷で本文に異同がある」という事実を知っておくことは研究としては必須であろう。  ・英訳「廃市」(University of Hawai'i Press 2001 Ken Wakamatsu訳) ・英訳「廃市」(University of Hawai'i Press 2001 Ken Wakamatsu訳)一般に、作品を翻訳で読むことにより、原文の世界とはまた別個の世界が立ち現れてくる。それは、日本語にしろ英語にしろ、その背後には各々の長い歴史、文化を背負っており、ちょっとした言葉使いにその違いが露わになるからである。その異った世界を味わうことは、読書の愉しみである。 ただし、例えば直之の「ただ時間を使い果たしていくだけです」という(大学生Aに対する)言葉はこの作品の鍵語だろうが、この英訳では "We are just killing time "となっているのなどは、どうなのだろうか。直之の「時間を使い果たしていく」という表現には、日本の王朝文学の伝統を継いだ「宿世」の観念、「定まった運命を受け入れる」という諦念のニュアンスが濃厚なのだが、英訳ではむしろ、私たちが主体性をもって時間を殺していくという姿勢が強い。justやkill に受身の、諦念の感覚が込められているのだろうか。 その違いを愉しむことが翻訳を読む醍醐味ではあるにしろ、しかし、翻訳者には、原文のニュアンスを出来る限り精確に伝えることが求められるので、そのために言語能力だけでなく、(日本文学を翻訳するには)日本の特に王朝文学以来の伝統に関する深い理解が不可欠だろう。 【福永武彦自筆手帖1959年より 廃市原稿関連】  (画像クリックで拡大画像にリンクします) 原稿渡し日 第1回 1959年5月26日/第2回 6月27日 第3回 7月25日郵送 *はじめから3回連載予定だったわけではないことがわかる。 ◇2022年度総会 日時:2023年5月28日(日)13時~14時20分 場所:リモート(Zoom)開催 【総会内容】 ・2022年度会計報告 ・ホームページ閲覧者数の推移報告 ・2023年度新運営委員決定 ・7月以降の例会課題図書を以下に決定した。 7月:「廃市」 、9月:池澤夏樹「また会う日まで」 、11月:「福永武彦戦後日記」 、2024年1月:「福永武彦新生日記」 、3月:「病中日録」+「玩草亭百花譜」 ・「福永武彦研究」第17号 特集:池澤夏樹『また会う日まで』について ◇第199回例会 日時:2023年5月28日(日)14時30分~17時 場所:リモート(Zoom)開催 【例会内容】エッセイ「絵のある本」発表と討論  Kiさん:「絵のある本」について Kiさん:「絵のある本」について・初出:雑誌「ミセス」1977年1月号から16回連載。当初24冊を取り上げる予定だった。 ・単行:福永没後1982年 限定500部 装幀:武井武雄 二重箱 ・解説:愛書家としての福永武彦/源高根 より引用 福永武彦は一冊の本を出すにあたって、その作品を書くのに要した努力と同じ熱意を造本の工夫にも注いだ。「明治以来の日本の文学者で、書物の工芸的な美しさに、福永さんほど敏感であった人はほかにいない」と言われたのは寿岳文章氏であるが、福永武彦の著作はその内容と共に書物そのものの美によって独自の風格を醸しだしている。作者みずから装幀した本は十冊に充たないが、装幀、挿画が明示されている川上澄生、駒井哲郎、岡鹿之助、南桂子、中川一政、東山魁夷、熊谷守一、浜口陽三の諸氏は、いうまでもなく意中の画家たちである(注)。(中略) 福永武彦は次のように書いている。「・・・・これが本となると、中身と容器とは微妙に呼応し合っていて、これがお互いにそっぽを向いているようでは面白くない。従って内容と装幀とには或る種の親密さが必要であり、従ってまた著者と装幀者との間にも何等かのsympathieが必要であるだろう。」  (注:発表者による)”意中の画家たち”による福永作品の装幀例 駒井哲郎 福永武彦詩集 特製版(1966)、「告別」講談社文庫版(1973)、「死の島」初版(1971) 南桂子 「幼年:その他」(1969)、「幼年」講談社文庫版(1972)、「塔」講談社文庫版(1973) 岡鹿之助 随筆集「夢のように」(1974)、「独身者」(1975)、「風土」新潮文庫版(1972)、「忘却の河」新潮文庫版(1969) 中川一政 随筆集「別れの歌」(1969) 東山魁夷 随筆集「遠くのこだま」(1970) 熊谷守一 随筆集「枕頭の書」(1971) 浜口陽三 随筆集「秋風日記」(1978) 川上澄生 随筆集「書物の心」(1975)、詩集「ある青春」(1948) 「絵のある本」掲載内容概略  ・感想 眺めて楽しい本。個人的には、「風立ちぬ」の岡鹿之助の挿絵が一番好みだ。 雑誌「ミセス」の連載に際し、女性に親しみやすいように子供向けの本もある絵入本をテーマにしたとも考えられる。女性読者にどう受け取られたのだろうか。 絵入り本の内容と感想だけでなく、書肆的事項についても記されていて、福永の愛書家としての側面が窺える。本人も楽しんで書いたのだろう。 芥川龍之介と小穴隆一、室生犀星と恩地孝四郎、泉鏡花と鏑木清方および小村雪岱という風に、それぞれお気に入りの画家に装幀を依頼しているが、福永の場合、画家一人二人に絞りきれないところに彼の絵画に対する感覚の多面性やこだわりが感じられる。 腹案のあった残りの8作について健康上の理由で連載されなかったのはやむを得ないが残念だ。 Miさん:『絵のある本』 特徴と問題点 <初出「ミセス」掲載一覧 1977.1~1978.5> 初出一覧は文末をご覧ください。 連載は毎回見開きで、右面全体に本の画像がカラー版で掲載され、左面にエッセイが 載っている。本の画像と文章が対等の扱いになっているのが特徴。 例として、1977年5月号の紙面を掲載しておきたい。  体調の優れぬ日々の中で、雑誌「ミセス」に連載されたこの小さなエッセイは、一度だけ加藤周一の応援を頼んだものの、休載されることなく書き続けられた。愛書家の福永にとって、 これらの書物エッセイを執筆すること自体が、草花の写生と並んで日々の愉しみだったろう。 その前年に「婦人之友」に連載されていた「異邦の薫り」と比較してみると、それが長い伝統を持つ校勘(=本文校合)の手法を用いたエッセイである(それに相応しい旧かな遣いであること、『内的獨白』の手法との違いを含め、電子全集第17巻「解題」でその特質を説明した)のに対し、この「絵のある本」の執筆スタンスは、やはり<モノ自体に語らせる>という江戸以来の考証随筆の流れを引きながら、より愉しみつつ愛書家として自らの長い経歴を開陳するものとなっている。 <初刊本> 1982年12月、福永没後丸3年4ケ月にして源 高根の解説を附して文化出版局より定価2万円で刊行された。 限定500部。 収録された本、掲載順ともに初出雑誌と同一、また掲載画像も(配置や大きさが変わるだけで)雑誌と同一である。武井武雄の表紙はこの本用に描かれたオリジナル。 <問題点> 1978年2月号「ミセス」連載文の本文冒頭に「前回は私が不意に(また不本意にも)病気になったために、急ぎ友人の加藤周一に代理を頼んだ。その後曲りなりにも回復して 来たので、今回は自分で責任を果すことにする。加藤の選んだ『藤村詩集』は私の予定には含まれていなかった一冊で、咄嗟の間にこういう打ってつけの作品を探し出して流麗の文章を綴ってくれた友人に対して、心から礼を言いたい」 とあるが、単行本ではすべて削除されている。本文中にも「そのこと(註 撫でたりさすったりしたいような本を取り上げていること)に対して前回に加藤周一がいささか皮肉めいた口吻を漏らしていたが」という一文もあるが、これも同様に削除されている。 この『絵のある本』は著者没後の刊行にかかり、福永自身が手入れするわけにはいかない。 読者は当然「単行本は、雑誌初出文と同一だろう」と推定する。私はそう思っていた。 雑誌 の文中に、単行本にすると意味のわかり難い(この場合は、加藤周一の一文が省かれるわけなので)主題以外の一節を含むにしろ、著者没後に刊行する単行本で(小説であれ、エッセイや随筆であれ)、何らかの理由で元の文に手を加えるならば、少なくとも「どこにどのような手入れをしたのか」を、註や解題などで読者に明示することが必須だろう(単純な誤植訂正以外)。 削除された一節は、晩年の福永武彦と加藤周一との交友のあり様を知る上で恰好の資料なのだが(当時の雑誌をわざわざ探しだして読む読者は極稀なので)、事実上葬り去られ たことになる。 そして、福永歿後に刊行された本の本文が手入れされているのは、この『絵のある本』だけではない。未刊の長篇『夢の輪』(槐書房1981年12月)の場合も同様であり、この場合には雑誌初出文と対照して書き換えがあることを私は偶々見つけた。雑誌「自由」に掲載されたその序章の福永自筆手入れが、限定本で採り入れられている。つまり、その限定版本文(の一部)には、初出雑誌への福永自筆手入れを元にして、本文の字句を変更して いる箇所があるのだが、残念なことに限定本にはどこにもその註記がない。 他の章、「婦人之友」に連載された初出文と、限定本とで異なる箇所もおそらく福永自筆を元にした手入れとは推定されても、肝心の雑誌の所在がわからず、現在までそれを確認できていない。 以上のことは、電子全集の第4巻解題で注意を促しておいた。 要するに、出版社、編輯者、解説者の著作に対する理解が余りに浅く、取り扱いに慎重さが欠けると言うことだが、ここではこれ以上立ち入らない。 これから私たちが、福永作品の復刊や、自筆日記や手帖などを公開する場合の他山の石としたい。 『絵のある本』初出書誌  ◇第198回例会 日時:2023年3月26日(日)13時~16時 場所:リモート(Zoom)開催 【例会内容】 短篇「世界の終り」発表と討論 Kiさん:「世界の終り」について 1.本短篇(初出:「文学界」1959年4月号)に対する作者の言及より 本作の発表時評が概して厳しかったことから、短篇集「世界の終り」後記(1959年)に、” この頃、小説を書けば書くほど孤立感が僕を襲ふ。一體誰が分つてくれるのだらうと考へることがある。(中略)僕が決して技巧上の実験のためにのみ、批評家を眩惑させるためにのみ、小説を書いてゐるのではなく、心の奥底に人すべての持つ深淵を持ち、それを常に覗き見ながら、この無意識なものを虚構の世界に写し取らうと努力してゐることを、読者は、僕の愛する読者は、理解してくれるだらうか。” と記している。 また、全小説第6巻の序(1974年)では、本作について、” まさに強迫観念的大気に充ち満ちていて、我ながら余裕に乏しいが、(中略)この「世界の終り」ほどの暗い作品は以後書いていない。” と述べている。 1968年の丸谷才一との対談において、”(「飛ぶ男」に対して)「世界の終り」はモノローグじゃなく、意識の中身をダイアローグで書こうとした。そのほうがはるかに整頓が行き届いてリズム感が出ると思った。内的独白というのはリズムだと思うんですよ。リズム感が読者に伝わってこないと、その人間が生きていてモノを考えているという感じが出ない。方法としては「飛ぶ男」はごくふつうで「世界の終り」みたいにダイアローグを使ったほうが、自分としては冒険をしたという気がする。” と語っている。 2.本作を扱った論考の概括 ( )は「『世界の終り』文献一覧」該当No. (1)北海道を舞台とした「心の中を流れる河」「夢の輪」との関連 ・「心の中を流れる河」「夢の輪」と同じ土地を舞台に設定しているが、いかなる現実の北海道でもない。寂代、彌果、と名づけられているのは、福永氏の内部の北方がいかなる風土であるかを象徴していると思われる。(2-2) ・「心の中を流れる河」と「世界の終り」の創作は、北海道での厳しい体験を経た福永の、文学化という形での体験克服のいとなみの面があったのではないか。(2-5) ・「世界の終り」の医師沢村駿太郎と妻多美は、「心の中を流れる河」における鳥海太郎と妻梢ののちの姿にほかならない。(2-4) (2)多美の狂気、精神病理学 ・療養所にいた頃に私が最も熱心に勉強したのは精神病理学である。(0-5) ・福永「病者の心」より ” 分裂病患者は、ミンコフスキイの巧みな言葉を借りれば、現実との生ける接触を失ったものである。彼は現実の世界から埋没して生きている。彼の深淵がいかに深く、その内部で時間がどのように停止しているかは、僕たちにはわからない。それは第三者にとって了解不能の世界である。” (0-3) ・源高根は、福永が「『世界の終り』は、僕が勉強して書いた作品だから」と聞いた記憶がある。(2-6) ・しばしば分裂病の患者は、他者に自分の思考や感情を奪われ、乗っ取られ、命令されたりするという。その他者とは、自己の自己性が他者性に帰してしまっているということにほかならない。多美は、向こう側から出現した本当の自分-他者となった自己性に、この世界を乗っ取られてしまったのである。これが<世界の終り>である。(2-9) ・多美の語りには忘却された記憶の徴候が書き込まれていて、内的独白には浮上しない<空白>(無意識)が暗に示されている。「夕焼け」「地獄」:赤、血、流動体のイメージより、忘却されて<空白>となったトラウマ化した記憶とは、流産という出来事であり、多美は「世界の終り」を語ることを通して、「何かが死」んでしまった(喪失した)自身の身体と、トラウマ化した記憶を語り直そうとする。(2-12) ・従来の小説方法だと、狂気の細君をもった男の側の感情や思考をとおして、狂気の細君の奇体な言動が外側から描かれるのが普通であるが、福永武彦は、正気の人間の日常生活と、狂気の妻の異常な内面世界とを、それぞれ独立に、並行して描く。それによって、細君の狂気を、日常的世界のひとつの異常事として、現実の世界の空気によって包んでしまうかわりに、狂気の世界をひとつの独立した世界として日常に対置する。いや、むしろ狂気の世界こそ、じつは、わたしたちが(意識的、無意識的に)見ることを拒んでいる生の実態だとして、わたしたちの眼の前につきつけるのである。(2-1) ・多美の幻視が「原爆象徴」を想起させる光景として現出することは、彼女の「内面的主題」が、現実の生に適応できない個人の劇から、現代の人間存在のありかたを表象する問題へと提出する可能性を示しているのではないか。彼女は個人の苦しみを人間の普遍的な問題に引き上げる。このことが、滅亡を自分個人ではなく世界全体の問題に転換する。(2-11) (3)ボードレール ・エピグラフ(0-7)、『ボードレールの世界』より夕陽に関連する詩二篇(0-8) ・ボードレールの遺した散文詩草稿の中には、「世界の終り」という題名と、おそらくその一部とみなされる二、三の断片が見られる。福永武彦が、ボードレールの書かれなかった作品を主題として『世界の終り』という短篇小説を完成したことは、周知の通りである。(2-7) ・エピグラフ(ボードレールの遺した散文詩草稿より)について ”ここには一種の原罪の観念が働いている。しかし、このように多分にカトリック的な原罪の意識を元に福永武彦が完成した世界は、実に東洋的な、自己消滅への願望の物語に他ならなかった。” (2-7) ・ボードレールの「夕べの階調」の夕焼けが時間の経過に浸食されつつある記憶を呼び覚ましているのに対して、「世界の終り」において夕焼けが呼び覚ましているのは、ムンクの「叫び」にあるような多美の浸食を受けつつある心なのである。(2-10) ・ボードレールにおける「二重人」は、現実の生を生きながらもそれを否定的にしか感受することができず、現実とは別個の論理をもった世界を夢想する。こうした生に対する二重の態度の背反が、現実生活を営むことを不可能にするまでに極大化した人物として、多美を理解することができる。(2-11) (4)多美の分身「それ」、暗黒意識 ・女主人公は最初に分裂症的症状を見せるとき、彼女が「私は遠いところへ行っていたのよ。寂代でもない弥果でもない、もっとずっと北の寂しい河のほとりだった」とつぶやく。冥府のレテの河がそうであるように、ふたつの世界をひきはなすものとしての<河>のイメージは、<暗黒意識>という観念によって呼ばれるべきなにものかを具体的に提示するのである。(2-3) ・「それ」は福永武彦の「暗黒意識」の究極を示す代名詞である。(中略)『世界の終り』は一層その「暗黒意識」を色濃くしつつ最後の長篇『死の島』への契機となるわけだが、そこに描かれる「世界」はやはり、<死者の眼>によって貫かれているといえよう。(2-7) (5)「死の島」との関連性 ・「死の島」の構想は「世界の終り」よりも早い昭和20年代後半から始まっている。「世界の終り」における多美の没落世界は「生きられる距離」を失って死相を帯びた世界として立ち現れるが、それと同様のことが萌木素子にも見い出せる。(2-10) ・「世界の終り」は、その日への収斂/カウント・ダウンを描き「彼女」「彼」「彼と彼女」「彼女(つづき)」の四章からなる小型の「死の島」だ。(中略)内的独白の新境地が、ここにある。(2-8) (6)死の欲動、妣の国 ・(生と死を限る)「河」を渡りかけた多美が自分の分身と出逢うというのは、物語の表面では彼女の精神錯乱だが、それはじつは、自己を見失って浮遊している彼女の自己恢復の小説的裏返しにほかならぬ。「河」を渡り、彼岸へと赴くことにより彼女は自分のアイデンティティを恢復する。(中略) 「河」の向こう岸とは、福永さんの根源的な主題である「妣の国」なのだ。「妣の国」におけるアイデンティティの恢復、そういう意味での「死」が、福永さんの主人公たちの最大の希望なのである。(2-4) ・冒頭に掲げられたエピグラフにおける"悪夢"について、福永が読んだフロイト、ヤスパース他の著作を参照しつつ検討を加え、それが多美の死の世界、殺意に満ちた没落世界とともに、「死の欲動」へも通じていると考察している。(2-10) ・多美の「死」への親和:他者によって現実の生に引き込まれることなく、自己意識の内部に閉鎖されて生きていられる、「死」と等価の静謐な状態にあることが、多美にとっての理想的な生であった。多美の「死」への志向とその精神の破局は、現代の世界のありかたが人間存在を危機に陥れるものであることを示すものと捉えることが可能ではないか。(2-11) (7)叙述形式、二人称 ・ピュートルは『心変わり』(1957)で、従来の小説で一人称が用いられる個所に二人称「きみ」を用いた二人称小説という形式を採用した。本作の清水徹訳1959年刊行本には、福永の評が帯に添えられている。("伝統的なフランス心理小説の系列の上に立って、目ざましい実験を試みた『小説』である。"、"この第二人称という新しい形式に馴れさえすれば、これは少しも難解でない興味津々たる物語である。")(2-12) ・多美の一人称での語りの中で二人称を用いることで擬似的な無意識を表象したのだろう。(2-12) ・同時代のフランス文学を受容し、叙述形式の異なる二つのリアリズムを対置させることによって、既存のリアリズムとは異なる方法で無意識や狂気をテクストに再現しようとした点で、単に受容した作品の模倣・反復に終わらなかった実験作と言える。そして、<空白>を示すという語りの方法や、語りの対置という構成によって、語る主体の<無意識>や<狂気>が表象可能であると示した点でも評価されるテキストである。(2-12) 3.感想 福永が、実験作として世評の高い短篇「飛ぶ男」より冒険をしたと語った(資料0-9)本作は、彼にとって野心的自信作であったと思うし、そしてそれは達成され、福永文学の特質が存分に発揮された短篇として実現した。 本作の特質として以下が挙げられる。 ①多美(一人称)と分身(二人称)による叙述の効果的対比 二人称叙述の手法はフランス・ヌーヴォーロマンの踏襲かもしれないが、それを分身(ドッペルベンガー)の声として適用し、ボードレールを反映した詩的文体による比類のない狂気表現を可能とさせた福永の冒険は成功している。 多美の分身との連関でまず思い浮かぶのは「死の島」(内部)におけるそれによる叙述であり、いずれも多美、萌木素子の分身が次第に彼女らの存在全体を捉えていく過程が描かれている。二作品から抽出したそれぞれの言葉を別表にまとめてみた。二つの作品の叙述の比較から、「死の島」(内部)執筆に際して、「世界の終り」の叙述が大いに役立ったことは間違いないだろう。また両者の死の憧憬(素子の妣の国の希求を含め)が共通している。 ②時間的処理の巧みさ 下表に示すように、四パートからなる本作における時間の経過は各パートで異なり、それぞれの到達点を最後の一日に収束させること、さらにパート一からパート三の結末の時間をずらすことにより、ドラマとしての緊張度を高めている。  ③ミステリー手法の導入 福永がしばしば用いる作品の空白部分への読者の想像力の喚起を促す手法として、本作には以下の二つのミステリー要素が含まれ、効果を挙げている。 ⅰ)多美の夫である医師の叙述で示される多美が関わる「事件」とは何か。(二 彼)で提示された「事件」の様相はなかなか明らかにされず、以下の経緯を経て(三 彼と彼女)で示される(睡眠剤の過剰摂取による昏睡)。 ・(二 彼)「事件が起ってもしかも彼にはその正体は掴めなかった。(全集p80)、確かにあの事件の後で、母はすっかり(p83)、そして事件は不意に起ったのだ。(p90)、彼女は事件の前も後も、ずっと病気なのだ。(p93) ・(三 彼と彼女)そこへ青天の霹靂のように事件が起った。(p104) 事件というのはそれだけだった。(p105) ⅱ)(資料2-12)の検討によれば、多美の語りには忘却された記憶の徴候が書き込まれており、それこそが多美にとって”世界の終り”の決定的な動因となったのではないかとされている。それが何かは小説中では最後まで明らかにされていないが、論考では、”「夕焼け」「地獄」:赤、血、流動体のイメージより、忘却されて<空白>となったトラウマ化した記憶とは、流産という出来事であり、多美は「世界の終り」を語ることを通して、「何かが死」んでしまった(喪失した)自身の身体と、トラウマ化した記憶を語り直そうとする。” としている。多美の破滅に至る狂気を、彼女自身にもともと内在する分裂質的性格にあるとする(あるいは考慮しない)先行論考よりも説得力を持つと考える。 (参考)「世界の終り」多美の二人称叙述と「死の島」【内部】"それ"叙述関連部分(抜粋)の抽出   Miさん:発表要旨 と資料(掲載画像クリックで拡大画像にリンク) Ⅰ「世界の終り」 エピグラフの引用箇所を、福永個人編輯の人文書院版ボードレール全集第1巻(1963.5)で確認したところ、「散文詩草案」の[草案と覚え書]の[散文詩に見つかります。その阿部良雄訳では「忘れていた過ちのゆえの、死刑宣告。(恐怖の念。僕は自分に向けられた非難をとやかく言いはしない。夢の中で説明されない大きな過ち)」とあります(369頁、上段)が、「世界の終り」理解のためには、この「散文詩草案」の〔散文詩題目〕の項を一読したことと(題目のひとつに「世界の終り」)、同時にその点に触れた福永訳『パリの憂愁』巻末の「解説的ノオト」を一読したことが私には役立ちました。 そこには、『パリの憂愁』の基調をなすものが、<知性によって裏打ちされた夢=現実と、悪夢によって暗く染められた知性=主体とである>との言葉を見い出せますが、これは「世界の終り」にも通底しているでしょう。  ところで、電子全集の第4巻「解題」で、私は以下のことを指摘しました。福永の短篇小説執筆の創作態度には、2つの方向があること、それは、 A「観念の大気を言葉によって追跡し所有しようという意図」をもって「固定観念或いは脅迫観念を、一つの大気として作品の内部に閉じ籠めてしまおう」 とするものであり、その作品は「さまざまな物の像をおのずから現出して来る」という態のものである。一言で「観念を幻覚として凝固させる方向」である。 B「小説家がもっと自由な精神状態にあって、彼がその眼に見その耳に聞くものを、即ち風が吹くにつれて霧のように流れ去るものを(しかし内面から)造型する」意図をもって「流れ行くものを別個の現実として定着する」態度である。それは「ロマネスクの追及」と言い換えられる。一言で「流れ行くものを内的リアリズムによって造型する方向」である。 Aの作品として「世界の終り」、「死後」、「影の部分」などがあげられようし、Bの作品として、「廃市」、「退屈な少年」などがあるだろう。 そして、長篇小説は「この二つの方向の交わる地点に於て成立させたいと、既に気がついていた」と自身述べている通り、「告別」において試みられ、『海市』を経て、『死の島』において達成された(引用は新潮版全集第六巻「序」)。 例会では、「世界の終り」がその2つの創作態度A、B両者を包含する作品であり、後の『死の島』へと発展する長篇の試みのひとつとして読めることを述べました。 多美の内心の声とのダイアローグたる彼女パート(第1章、第4章)は、存在と不在との対立を主題とした散文詩と読めることは既に山田兼士氏が指摘されていますが、その創作姿勢はどうかと言えば、上記した通り「観念を幻覚として凝固させる」姿勢で貫かれています。それは、内容=文体の工夫に如実に顕れているでしょう。そして、これは『死の島』の素子の独白パートとして発展して行く。 第2章、第3章は駿太郎を視点とした多美と駿太郎の現在までの物語です。学会帰り、多美の待つ弥果に向かう<深夜の列車の中>での現在までの駿太郎の回想は(過去時間がいちいち書き込まれている点に注意してください)、相馬鼎が広島に向かう<深夜の列車の中>で300日前からの特定された日付を持つ過去の物語を語る彼の小説=物語部分として、より精緻に造形されることとなります。 つまり、流れ行くものを内的リアリズムによって造型する姿勢で書かれたパートです。 すなわち、この「世界の終り」は、小説全体として多美の散文詩のような観念を凝固したパートと駿太郎の物語パートからなる長篇の構成を持つと言えます。ロマン『死の島』へつながる構成への試みは、「告別」より6年前のこの「世界の終り」に於いて既に試みられていると言えます。 しかし、一篇の作品として味わう場合、この「世界の終り」は、「彼女」パートが主題を示し、読者に圧倒的な鮮烈な印象を与えます。また『パリの憂愁』を参照しつつ、当然福永はこのパートを書きたかったので、先に「解題」に記したように、全体として「観念を幻覚として凝固させる」作品という基本視座は、変える必要はないと考えます。 Ⅱ「世界の終り」草稿  草稿は2003年末の銀座松屋の古書展に於て、本郷の大山堂のガラスケース内に見出したもので、翌2004年1月9日に同店へ出向いて入手したモノです。紀伊國屋製200字詰原稿用紙に194枚。惜しむらくは、原稿1枚(151枚目)のみ欠。まだ今ほどネット環境が整っていなかった20年前、この草稿の市場への出現を知っていた者は少なかったと推測します。これと同じ時、源高根氏の結婚をお祝いする福永自筆草稿も出ていて(青木康彦さん作成資料一覧の369番か)、手にして一読しましたが、購入を見合わせたことを覚えています。このことから、「世界の終り」草稿の出処も見当がつきました。 その草稿には、1ページに0箇所~15箇所ほどの手入れがあり(書き直し、追加、削除等)、これは当時の草稿として―例えば「夜の時間」などと比較して―特に多い方ではなく、ページごとの入れ替えや節の順序変更など、大幅な手入れもありません。草稿以前のメモ段階で、周到な準備があったことをうかがわせます。 初出(「文学界」1959.4)の本文を点検してみると、校正ミスが多いという点(明確なミスだけで9箇所)と、一部分が新かな・新字になっている点が眼につきますが(他は旧かな・正字)、原稿を確認してみたところ、その初出新字・新かな箇所の文選工は「桜田」であることが判明します。この点は、以前の例会報告文で既に報告したことがあります。 Ⅲ「世界の終り」創作ノート  この創作ノートは、2017年から18年にかけて古書市場に奔流の如く放出された源高根旧像資料のなかの1点です。源資料の流出に関しては、研究者諸氏のなかで、古書・資料に関心のある方はリアルタイムでご存じだったことと思いますし、例会報告文にもその画像を含めて「忘却の河」創作ノートをご報告したことがあります(第168回、2018.1)。 例の細かな字で升目を無視して横書きでビッシリと書き込まれている200字詰原稿用紙が7枚。長篇を除いて、この分量の創作ノートは例外的に多いと言えます。 つまり、Ⅱでも指摘した通り、創作ノートの段階で周到に準備されている。書かれたのは、1958年秋から冬(10月2日~12月19日)にかけて国立東京第一病院に入院していた時期と推定します(ノートに記載はナシ)。構想を練る時間はたっぷりあった筈です。 1枚目は、題名や主題、全体的構想を模索している段階のノートですが、仏文の箇所と日本語の箇所があります。総じて言って、作品の構成や主題を模索する場合には仏文で、具体的な場面のメモは日本語で取られている箇所が多いようですが、これは日本語という母語の軛を離れたほうが自らの想像力、創造力が自由に羽ばたくからでしょう。 この創作ノートの1枚目を参加者と画像で共有しました。全体の翻刻は、改めて時期を見て公開したいと考えています。  Neさん:ご挨拶、「世界の終り」感想 3/26に福永武彦研究会の例会にお声掛けいただき参加いたしました。三坂先生、ありがとうございました。素性の良くわからない私を受け入れて下さった研究会メンバーの皆様、ありがとうございました。『世界の終り』を扱うとのことでしたので、スケジュールとか諸々後先考えずに返事をしてしまって、その後1週間くらい眠りにつく前の冴子(夜の時間)みたいに追い詰められていました。 Twitterでの交流のない方のために自己紹介をさせていただきますと、@traumzeit319というアカウントで読書と語学勉強に関して日ごろ呟いております。だいたいドイツ文学の作家が好みなのですが、福永武彦は国文学であるのにも拘わらず別格に好きで、1番好きな作品は今回取り上げられました『世界の終り』です。他に好きな作品はよく『鏡の中の少女』『死後』などを挙げております。また、毎月第2、第4土曜日に三坂先生と合同で『福永武彦を想う集い』というスペースを開催し、福永武彦の名前を初めて知ったという方から長年愛読していらっしゃる方までを幅広くターゲットとしてお話しております。なお、先日、福永武彦の誕生日である3/19(日)に、同じく福永武彦ファンである最愛の妻と結婚いたしました。 ・『世界の終り』に関して 前述のTwitterでもたびたび呟いていたのですが、タイトルも好きだしエピグラフも好きだし本文も好きで、大学生のころから「福永武彦の作品で『世界の終り』が一番好きです」と公言していました。ドイツ語作文も好きだったのと、「どうにかしてこの名作を世の中に広められないか?」と悩んだ末、本作のドイツ語訳を作成し始めました。もっとも、まだ未完で、しかも「もっとドイツ語の語彙を習得してから再挑戦したい」と考えたためにペンディングとなっております。ご興味のある方はこちらのサイトをご覧ください。 あとは私が今までにTwitter上で呟いた『世界の終り』で好きな部分の引用というのをしたことがございまして、下記のようなものがあります。 "夕焼が美しい。 夕焼が気味の悪いように赤く燃えて美しい。こんな美しい夕焼を私は今迄に一度も見たことがない。" "世界の終りなのだ。/略/私だけが気がついている、時間が止まって、世界が終るということを。/略/お前は怖い。 いいえ私は怖いとは思わない。いいえ私は怖いということがよく分らない。/略/どうせ世界はいつかは滅びるのだし、それが今だってもっと先だって大した違いはない。/略/私は何かを探していたが、その探していたものを忘れてしまった。それは家の中にあるのかもしれない。/略/その時間は私の掌の上にはない。私は多くの時間を道の上に落して来た。" "私は感情をどこかに置いて来てしまった。" ・今回の例会に関して 本作はよく統合失調症やドッペルゲンガーというキーワードとともに語られることが普通です。個人的にはそのあたりの言葉をキーワードにすることによって「私たち正常な状態になる人間も陥る恐怖」から遠ざかってしまうのではないか? と常々感じておりました。とはいえ、シチュエーションや病状はあくまでツールとして理解し、本質を読み解こうとするところに違いはないというお話を頂戴し、なるほどと感じた次第です。また今までと少し違う角度から読めるようになるかなと考えております。 この度はお声掛けいただき誠にありがとうございました。重ねてお礼申し上げます。 Iさん:感想 HaさんやKiさんの丁寧な資料の読み込みに、長年にわたって研究会で培われてきた一端を見せていただいた思いです。また、「世界の終わり」だけでなく、作品間のつながりも考える時間を皆さんが共有なさっていたこと、研究会ならではの面白さを発見しました。 そして、後半に、福永の草稿をMiさんから見せていただき、「世界の終わり」が新たな色で輝き始めた気がしました。福永作品に対する皆さんの蓄積された知識や洞察力に触れることができ、作品の再読だけでなく、次の作品への興味も湧き上がって、閉会時間を迎えました。 ありがとうございました。 Kuさん:近況報告 先週、神奈川近代文学館に行きました。堀辰雄の読んだ本を調査するためです。しかし、福永の蔵書は不幸にもまとめられていません。池澤さんのおっしゃるとおりです。堀辰雄の本は恵まれていますね。ここで堀について述べるつもりはありません。ただし、堀の研究はまだまだできそうです。 福永の今後の研究の展望についてどう思われますか? *三坂より。 Kuさん、体調もかなり回復されたご様子でなによりです。神奈川に堀辰雄の手拓本があるということですね、機会を作って行ってみます。 福永資料はおっしゃる通り散逸してしまっていますので、その点からの研究展望と言うことでは、まず<どこに何があるのか>を研究者間で共有することが不可欠と思います。私は個人的には30年以前よりそのことを力説し、自ら力の及ぶ限り蒐集し、手もとの資料を公開し(『戦後日記』、電子全集収録資料など)、出来る範囲のことはして来ましたし、これからも続けます。共に展望を開いていきましょう。zoomでの例会となっていますので、参加方法など分らぬ点は何なりとお尋ねください。 ◇第197回例会 日時:2023年1月22日(日)13時~17時 場所:リモート(Zoom)開催 【例会内容】 未完長篇『夢の輪』発表と討論 【例会での発言要旨・感想】順不同(敬称略) Kiさん:「夢の輪」と「 心の中を流れる河」 についてのメモ 1.感想 長篇では「草の花」と「忘却の河」の間に位置し、自身が気に入っていた「心の中を流れる河」を深化させようとした本長篇を著者の完成意欲にもかかわらず宿痾の病により実現されなかったのは極めて惜しい。 創作ノオトの総題に「夢の輪 或は死に至る病」とあり、福永の念頭にあった”死に至る病”は、『ヨハネ福音書』でイエス・キリストが、病気で死んだ友人ラザロを蘇生させた際に「この病は死に至らず」と述べたこと(即ち絶望を意味する)、あるいは、キェルケゴールの哲学書「死に至る病」であったろうと思われる。本書は第一部「死に至る病とは絶望である」、第二部は「絶望とは罪である」の二部で構成されていて、この病の対処法として自己を捨てキリスト教を信仰することとしている。 著者の言(1977年・清水徹氏との対談)によれば、第二部は梢の妹、含の内的独白、第三部は第一部同様の客観描写の構想とのことであり、”絶望”が主題であったとすると、かつて熱烈なキリスト者だった梢の志波との愛の再燃と挫折、絶望という展開が予想される。また、主人公ではないが、門間牧師が助けを求めてきた身持ちの悪い女性、久富浦と関係し絶望に至るというサブ・ストーリーは確実と思われる(そうでなければ、浦を登場させる意味がない)。 福永は1977年10月27日に明大前の朝顔教会の井出牧師立ち会いの元、病床受洗したとされ、また亡くなった1979年に記したドイツ語日記(三坂氏所蔵)には、「山のちから」執筆の記事とともに毎週日曜日の教会通いや聖書勉強の記述が見られることから、「山のちから」完成後に書き継がれたであろう「夢の輪」続篇は、聖書の少なからぬ影響を受けて絶望の果てに光(救い)が見えるエンディングとなったのではないかと想像される。 「夢の輪」文献資料一覧(PDF)を、研究会ホームページ「参考文献一覧」よりダウンロードできます。 2.作品に対する作者の言及 1)「心の中を流れる河」新版後記より(1969年7月) 私が(再版に)気の進まなかった原因の一つは、この中に含まれている中篇「 心の中を流れる河」を、出来ることなら目録から削り取ってしまいたいと思っていたからである。というのはこの作品に自信がないという意味ではない。この中篇の素材をもう一度解きほぐして、私は「夢の輪」という長篇を構想し、既にその第一部は昭和35年から36年にかけて或る雑誌に連載した。最初に中篇として書いたものとは、筋も主題もやや違うもので、ただ主要な登場人物が重なり合っている。そして私は長篇の第二部以下をこの後書き継ぐつもりだから、最初の中篇を人目に曝さない方が、作者の手の内が見すかされないで済むだろうというふうに考えた。 2)菅野昭正氏との対談より(「国文学」1972年11月号 「河」では一種の、此岸と彼岸ですか、こちら側と向こう岸ですね。要するに、向こう側は「夢の世界」、「マラルメ」的な「夢」ですね。そういう意味では、河は此岸と彼岸とを暗示するもので、「流れてゆくもの」という感じじゃないと思うのです。「心の中を流れる河」では、そうじゃなくて「流れてゆくもの」としての河で、それはつまり、「心」というものが流動するものであるという意味で、人間の内面を一種の河にたとえたわけでしょ。「忘却の河」もそうだと思うのです。(略) 「夢の輪」というのは第一部だけできあがって、本にしないでいるのですけれど、もう、10年もたってますから、その第二部と第三部とを書こうと思うのです。第三部は第一部の続きですからノートもあるし、大体の見当はついていますが、第二部というのを、別の人物の視点から、まったく別なふうに、内的独白で書こうと思っているものですから、これはノート、皆無ですね。それで、ますます、なんというかな、わがままに、かつ、勝手な小説を書きたいという気になって、こんどはそういう方向で、変なものを書くつもりなのですよ。 3)清水徹氏との対談より(「解釈と鑑賞」昭和1977年7月号) ・・・要するにひとあたりぐるぐるまわったところで終っちゃったんですね。ひとわたりまわったところで、またもう一遍ぐるっとまわして、そこまで寂代という名前の都市の事件を書いておいて、それから今度は東京へ持ってきて、東京に人物をひき移してまた書くつもりでいましたね。(略) 牧師の奥さんの妹っていいましたが、その妹が女主人公だけど、それにまた妹がいましてね、これを東京から寂代へ行かせたんです。そこで終わっているんですが、今のところ。行かせた人物をまた動かさなけりゃならないから、それをその人物のモノローグかなんかで短い第二部を作って、それからまた同じような客観描写で第三部にしようかなと、計画だけはちゃんとしているんですけどね。終わりも大体きまっているんですけどね。 3.「心の中を流れる河」との主要な相違点 どちらの小説でも主人公である梢は夫・信治への愛が失せ、現在は誰も愛していない。 「心の中を流れる河」では、「ひとりで、じっと自分の心の中を見詰めているだけ」という梢の孤独な内面を描いている。一方「夢の輪」では信治の同僚として、かつて梢が愛し、戦死したと思われていた志波を登場させ、二人の再会と、その愛の行方(「夢の輪」で新登場の信治の姉、鶴子と梢の妹、含も絡む展開が予想される)を主テーマとした群像ドラマを志向しているようだ。 *両作品主要登場人物のプロフィールについては、「心の中を流れる河」例会報告にまとめた。 4.帯広関連年譜(三坂氏作成の年譜より抜き書き) 2つの作品はいずれも帯広での体験なしには生まれなかったことから、帯広に関連する年譜をまとめた。 1945年4月(27歳):日本放送協会を休職し、妻の実家の帯広に移住 5月~7月:帯広療養所に入所、9月:単身上京、12月:日本放送協会に復職 1946年5月(28歳):帯広中学校嘱託教員となる。 1947年6月(29歳):肺結核再発し、帯広療養所に再入所、7月退所:澄子との精神的葛藤 10月:胸郭整形手術を受けるため上京、11月:清瀬村東京療養所に入所 12月:胸郭整形手術 1950年12月(32歳):妻澄子と協議離婚 1953年4月(35歳):東京療養所退所 この時期の福永の動向・心情については「福永武彦戦後日記」で知ることができる。 ①1945年9/1~12/31 ②1946年1/3~6/9 ③1947年6/18~7/31 Haさん:「夢の輪」についてのメモ 1.「心の中を流れる河」の初出、初刊版、決定版 ①初出:「群像」1956年12月号 ②初刊版:『心の中を流れる河』1958年2月刊、東京創元社に所収 ③決定版:『福永武彦全小説第4巻』1974年2月刊、新潮社に所収 2.「夢の輪」の初出、初刊版 ①初出:一章~九章:「婦人之友」1960年10月号~1961年12月号、序章:「自由」1963年5月号 ②初刊版:『夢の輪』1981年12月刊、槐書房 3.「夢の輪」創作ノートについて 2020年に北海道文学館叢書として刊行された『福永武彦創作ノート』に「夢の輪」ノートが含まれている。 その「夢の輪」ノートの内容の一覧を表1に示す。 表1 北海道文学館叢書『福永武彦創作ノート』の「夢の輪」ノートの内容一覧  (3-1)電子全集第4巻に収録された「夢と現実」創作ノートは表1の(2)と同じものである。また電子全集第4巻の「心の中を流れる河」創作ノートは表1の(4)と同じもの、電子全集第4巻の「夢の輪」創作ノートは表の(7)と同じものである。 (3-2)北海道文学館叢書の「夢の輪」ノートで注目すべき内容 ①ノート(8)の「純粋な女と理性的な男との間の愛。(中略)その二人の周囲にゐる俗物たちの世界。それは輪となり次第に狭まる。fin:男は助かり、女は自殺する。その理由づけの中にこの小説のraison d’êtreがある。」 ②ノート(22)の「自分が出来なかったvieをrevivreすることがromanの[目的の]一つではあるまいか。」 4.「夢と現実」創作ノート (2)の「夢と現実」創作ノートを読むと想像されること。 ・「夢と現実」の構想中に登場人物のひとりの汐見茂思が独立して『草の花』の主人公に発展した。 ・「夢と現実」の構想中に登場人物の沢村(梶田)梢と青木一郎(=鳥海太郎)に門間良作を加えた3人を主要な登場人物として 「心の中を流れる河」が書かれた。 ・その後、梢と志波英太郎を主人公として『夢の輪』を書こうとしたが、第一部を書いたところで中断したものと思われる。 【関連資料/情報】 1.2月23日、当会顧問の池澤夏樹さんが、学習院大学文学会主催で「学習院、福永武彦、フランス文学」と題して講演をされました(会場+zoom)。 雑誌「すばる」に掲載される予定です。 2.「夜の時間」第1章~第4章の自筆草稿、『ある青春』特装の森有正宛献呈署名本が扶桑書房古書目録に掲載されています。   |

|

HOME|入会案内|例会報告 |会誌紹介|電子全集紹介 | 関連情報 | 著訳書目録|著作データ | 参考文献|リンク集|玩草亭日和(ブログ)|掲示板(会員限定) |