| HOME|入会案内|例会報告 |会誌紹介|電子全集紹介 | 関連情報 | 著訳書目録|著作データ | 参考文献|リンク集|玩草亭日和(ブログ)|掲示板(会員限定)

|

福永武彦研究会・例会報告 第215回(2026年1月)~ |

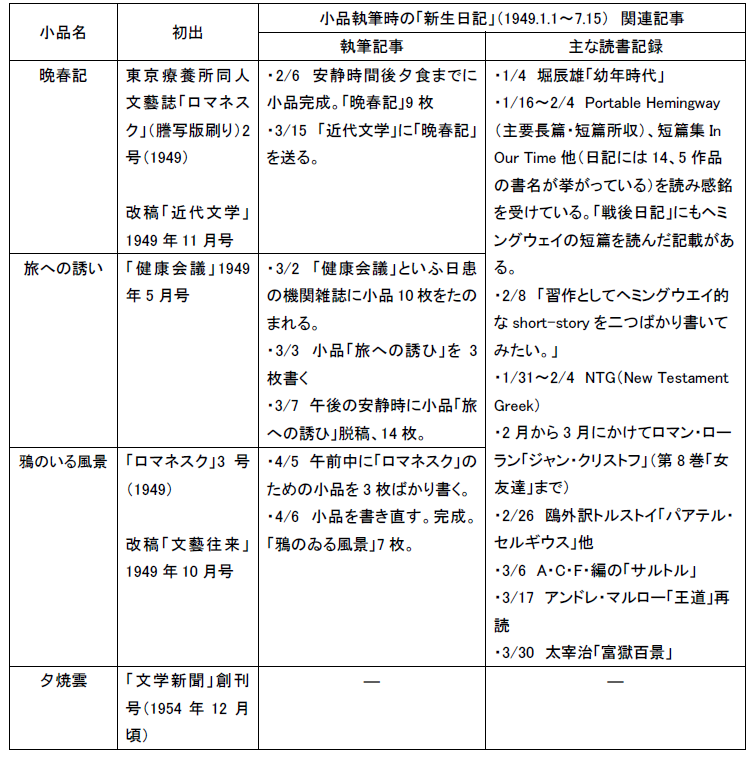

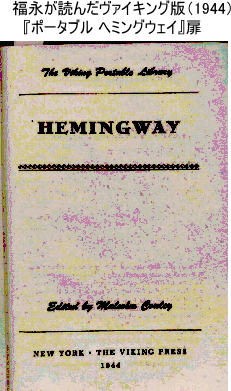

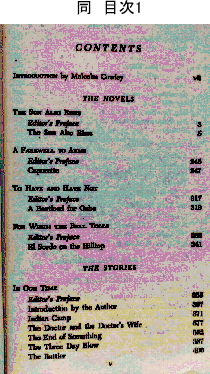

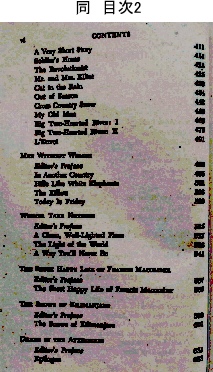

◇第215回例会 日時:2026年1月25日(日) 13時~15時 Zoo開催 内容:小品四種(「晩春記」「旅への誘ひ」「鴉のゐる風景」「夕焼雲」) 【例会での発言要旨・感想ほか】順不同(敬称略 ※掲載のご了解済) Ki氏:小品四種 「晩春記」「旅への誘い」「鴉のいる風景」「夕焼雲」について 1.「新生日記」から窺える小品執筆経過と読書記録 会誌18号『「戦後日記」「新生日記」書名・作家名索引』により、日記中の関連記事を下表にまとめた。 福永は1947年11月に清瀬村国立東京療養所に入所  2.小品四種へのヘミングウェイの影響について 1949年2月から4月にかけての小品三作執筆時の日記の読書記録で注目すべきは、執筆に先立って福永は、ヘミングウェイ作品を多数読んで感銘を受け、2月8日の日記には「習作としてヘミングウエイ的なshort-storyを二つばかり書いてみたい」と明記していることである。「ヘミングウエイ的な short-story を二つ」とは、『ロマネスク』に寄稿された「晩春記」と「鴉のいる風景」を指す可能性が高いと考えられる。いずれも簡潔で抑制の効いた文体と、内面を多く語らない人物造形という点で、ヘミングウェイ的な方法を強く意識した作品といえる。また「旅への誘い」も、この二作ほど顕著ではないが、簡潔な文体という点で同系統に位置づけられるだろう。 また1月21日の日記には、ヘミングウェイについて以下のような記述がある。

「H.とフランス心理小説との綜合 (F.に多少その方向を見る)」の「F」とは、フォークナーを指すと考えられる。同年2月3日の日記に、「夜、太田君の部屋に行きヘミングウエイとフォクナアについて少し話す」とあり、1951年5月21日の日記には、「紀伊國屋でポータブル・フォークナー購入」 (『エミリーに薔薇を』など15、6作品収録)との記述がある。ヘミングウェイとフォークナーは作風の上で対照的な存在とされるが、福永は意識の流れ、錯綜する時間構造を特徴とするフォークナーから、より大きな影響を受けることになった。 「夕焼雲」は三小品の5年後の1954年に発表された抒情的作品で、「晩春記」、「旅への誘い」と同じく帯広の療養所を題材としているものの、ヘミングウェイを強く意識して書いた作品とは感じられない。 福永にとって作品執筆においては、「何を書くか」と同時に、「どのように書くか」が本質的な問題であったと考えられるが、とりわけ1949年に発表された三つの小品においては、題材以上に「書き方」(ヘミングウェイ的アプローチ)が創作の中心にあったのではないだろうか。 Mi氏:小品四種について *電子全集第1巻「解題」以降の感想・意見 Ⅰ.影響と主題 堀辰雄の「小品」に福永武彦は親しみを持ち、創作上の影響を受けている。その特質に関しては電子全集第1巻「解題」で纏めてあるのでご覧いただきたいが(*2014年の例会第145回、146回の例会報告文で記してある内容を基にしている)、私は一読、この小品各々に<内密な世界>を感じる。その世界を構築する文章に関しては、執筆当時、療養所で精読していたヘミングウェイの文体を意識して書かれていることは、Kiさんの発表が適切に指摘している。あまり感情を描写せずに意識的に<空白>を創っている簡潔な文体。 また、ヘミングウェイ以外にも、構成上の<時間的処理=時間的感動>に関しては、戦前からフランス語訳で読み込んでいたフォークナーからも学んでいるに違いない。 更に見逃せないのは、漱石からの影響。<内密な世界>、そして<空白>ともに、漱石作品にはっきりと見られるもので、福永自身、後にエッセイ「現代小説に於ける詩的なもの」(電子全集第14巻)においてその影響を述べている。 要するに、福永小品四篇の持つ<内密な世界>とは、周到に計算された意識的な文体と構成の成果であり、決して<福永自身の実体験に沿った私的内容を自然に流露した世界>なのではない。作品として計算された演出=距離感である。読者を作品世界へ引き込むための技法の結果としての内密さと言ってもよい。 福永はこれらの小品(特に療養所で執筆された三篇)で何を描こうとしたのだろう。当時の福永が極めて厳しい身体状況、生活状況であったことを想い返すとき(1949年日記参照)、苦境にあるひとりの人間(青年と言ってもよい。1949年、福永は31歳である)が内面を見つめる視線、おのれが<書く>ことの意義を模索する精神の記録として、やはりリルケ『マルテの手記』との類縁を感じるし、人間の生きる基盤である自らの「孤独」を浮かび上がらせることが念頭にあったのではないか。 Ⅱ.実験小説家 福永武彦 これらの小品を福永は「私にとっての初心」と後年『幼年 その他』初刊本「後記」で述べているが、その言葉通り、<内密な雰囲気><空白(部分への読者の参加)><時間的処理=感動>という特質を原初の形で露わにしており、これ以降の小説作品でより精密に、より複雑に展開されていくことになる。 従って、これらの小品を検討する際には、改めて大元に戻って、そのような手法、意識的に文体、構成を構築した理由を問い返してみることも無意味ではあるまい。何故に福永は一貫して実験的な手法を採用し続けたのだろうか。 その答えはハッキリしている。<19世紀以来、より巨大で複雑になった社会(機構)、そしてその社会で生きる人間の‶内面の発見“による人間観の深化>があり、その人間を描きだすには、ディケンズやトルストイ的写実主義小説ではなく、複雑な社会機構を、そして人間の多面性、重層性を描くことが不可欠となり、新たな現実を表現できる新たな手法が求められたからである。19世紀から20世紀初頭にかけてドストエフスキーとヘンリー=ジェイムズが準備し、1910年代にプルーストとジョイスが端緒を開いた手法に刺激を受け、フランス、イギリス、アメリカ、そして南米を中心とした世界中の作家たちによって1960年代までに次々と試みられた実験的手法、福永武彦はその正統な継承者兼同時代競争者として位置付けられる。 「新しい手法に拠らなければ、新しい現実を捉えることは出来ない」、或いはより積極的に「新しい手法によって、新しい現実を創造する」と言ってもよい。基盤はあくまで拡大、深化し続ける現実(社会・人間)を捉えることにあり、文体・構成に凝ったのは実験のための実験ではない。 20世紀に小説を書く意義について、福永武彦(そして戦後派)は十分意識的であった。    (画像クリックで拡大画像にリンク) Ⅰ氏:1月例会を終えての雑感 1月例会では、いつもながらKi氏が、小品四種 「晩春記」「旅への誘い」「鴉のいる風景」「夕焼雲」について、『新生日記』の叙述を引用しながら、丁寧に解説してくださいました。 また、電子書籍ならではの利点として、初刊版と決定版の収録だけでなく、解題の中に、興味深い指摘があることに気づきました。特に次の一節が印象に残りました。

このことから、福永は私小説と小説とを明確に区分していたことと考えられます。福永自身も「私は私小説とはまったく違った方向を試みようとしている」(「小説についての二三の断片」『われらの文学 第10』1967)と述べ、「本当の小説というものはやはり想像力の世界であって、現実とは違う」(「文学と私」『小説の愉しみ』1981)と語っています。だからこそ、自身の私的な事実についても、「書く必要はない」と明言したのでしょう。 この文章を読みながら、私はふと、福永が「遂に成就しなかった恋愛という不滅のテーマ」で「成功した」と評する鴎外の『雁』の24章を思い出しました。そこでは、物語の成立事情や作家鴎外と作品の女性主人公のお玉との関係について、あえて「物語の範囲外」として語ることを拒み、読者の憶測を戒めたものです。

いろいろな作品を通して、福永が自らの理想とするイデア小説の執筆へと邁進していく姿をあらためて想像し、たいへん有意義な例会であったと感じました。 Su氏:「小品四種」感想 今回もKiさんのレジュメとそれに基づく発表には大いに学ぶところがあった。いつもながら要点が簡潔にまとめられてわかりやすく、納得させられる。また、Miさんの『電子全集』解題や例会内での様々なご指摘に教えられ、改めて気づかされる点も多々あり、福永の小品の魅力を再認識することとなった。 お二人の示唆に富む言及を踏まえながら、例会前後に考えたことを以下に書き留める。 1.四つの「小品」について *初出は「晩春記」「旅への誘い」「鴉のいる風景」が1949年、「夕焼雲」は1954年で、以降長い時を隔て、1969年刊行『幼年 その他』に「四つの古い小品」と題されて発表される。 *福永作品で、自ら「小品」と規定して発表したものはこれら四つ以外ない。 福永の「小品」に対する考え方は、Miさんがあげておられるように、『意中の文士たち 下』に収録される堀辰雄の「小品」に対する言及がそのまま当てはまるだろう。すなわち、「すぐれた小品は(A)小説に近いもの (B)散文詩に近いもの この二つ親近性によって、微妙に詩と小説の間に位置し、作者の文體に於て一種の流動するものを持ってゐることが要求されなければならない。(中略)その作品の発想の中心部には常に一つ(または一つ以上)の凝縮された詩的感情、心理的風景、或はIdyllがある。」という特徴があげられる。 *この当時の福永の置かれていた状況を確認しておく。1947年11月清瀬の国立東京療養所に入所し、先行3作品が制作された49年当時も、重篤な状況は脱しながらも退所の目途は立たず、経済面も含めて厳しい状況が続いている。49年は正月から7月まで「日記」が残されており、2012年刊行された『福永武彦新生日記』に「小品」の制作状況も含め、生活の様子をかなり詳細にたどることが出来る。前年末に妻澄子から離婚の話を切り出され、前途に明るい展望も見出せず、新年早々から「死」や「不眠」の記述が散見される。そのような中で執筆されたのが先の3作品である。 また、Kiさんがレジュメで書かれているように、「日記」によると、当時多くのヘミングウェイ作品を読んで感銘を受けている。1月16日には「Portable Hemingweyを読む。」とあり、1月21日には「H.の短編集In Our Timeを読んでゐる。誰でも書ける(筈の)文体。一短編に於ける世界の構成(現実の再現ではない、再構成されたもの)。明かな主題。常に抑圧された感情と批判。可視的。もしこれで今一層内部世界が描かれたら完璧だと思ふ。またそこに後から来る者に残された道がある。H.とフランス心理小説との綜合(F.に多少その方向を見る)。意識面もまたH.の外部世界と同じやうに物として描かれることが出来る筈だと思ふ。」という記述も見える。 ヘミングウェイに刺激を受け、それを実験的に短編に作品化を思い立つも、フィクション化するには療養所生活でその素材を見出すことも難しいし、また、体力的にも厳しい。そこで、師堀辰雄が、自らの健康面の不安と向き合いながら、味わい深い「小品」を書いたことに習ったのではないだろうか。フィクション性は乏しいが「微妙に詩と小説の間に位置し、作者の文體に於て一種の流動するものを持ってゐる」「小品」という形式で、実験を行ったのがこの三つの作品ということだろう。 2.各小品について ①「晩春記」 *昭和20(1945)年5月12日から7月7日までの帯広療養所入所中の話。 *『新生日記』、49(昭和24)年2月6日に「安静時間後夕食までに小品完成。「晩春記」九枚。」とある。「日記」によれば、4,5,6日の三日間で書き上げている。1月31日に「ロマネスクのための散文詩も気が進まない。」とあるので、初めは散文詩を書く予定でいたものと思われる。 *先にも書いたが、この時期の福永は「死」「自殺」「孤独感」にさいなまれてしばしば「不眠」に苦しんでいる。そういう中で、この穏やかな印象の作品が成ったことに注目する。1月25日に「もし文学が人間を救ふことが出来るならば、それは一人の人間をまづ救ふことが出来る筈だと思ふ。」と書く福永であってみれば、書くことで自らが救われたいという思いがあったのではないか。このころ親しくなった療養所女性入所者飯原栄の、手術後の個室を訪ね、3月13日にこの「晩春記」を読んであげているのも、自分の書いた「文学が人間を救ふ」ことを信じてのことだったように思う。因みに翌14日には「聖書」、「ヨブ記」の一節を読んであげている。 ②「旅への誘い」 *前半は澄子との結婚前の昭和19(1944)年、藤沢に下宿し、日本放送協会に勤務していたころの話。後半は昭和22(1947)年6月、再度の帯広療養所入所時の思い出。二つの時間を対比させて描く。 *稿が成ったのは49年3月7日。「日記」に「午後の安静後に小品「旅への誘いひ」十四枚。」 *対比的に描かれた二つの時間。一つは戦時の暗い状況からの脱出の願い抱きつつ生活するさまを描き、もう一つは、戦時は終わったものの、病を得て絶望的状況は改善されるどころかより厳しく作者を襲う。 ボードレール「旅への誘い」の引用で終わる終結部の手前、福永は「旅への誘い―しかも僕は自ら「旅」の中にいた。自ら「旅」の美しさに酔っていた。いま絶望的な条件の中に僅かばかりの可能性を求めて生きることはこれこそ「旅への誘い」ではないだろうか。望まれる生はボードレールの描いた如く夢幻的な美しさを持っているのではない。しかし魂の翹望する生は、彼の現実が暗ければ暗い程、常に「旅」のように美しいだろう。」と記す。 この作品の成る一週間ほど前の『新生日記』2月26日の記述にこう書かれている。「真の孤独とは何か。(略)僕の言ふ孤独は、真に自我の宿命に沈潜省察して得たところの自由の意識、泉の如くに自己を生に導くもの、充ち足りた、可能性をもった、幸福とさへ言へる、全人類の破片としての自我、即ち実人的自我である。」 福永の精神の強靭さを思う。 ③「鴉のいる風景」 *昭和21(1946)年1月末、前年9月に帯広を出て以来各地を転々としてきた生活をいったん切り上げ、妻子の待つ帯広に戻った時の嘱目風景を描く。『戦後日記』前半部の記述の間歇(1月25日~3月11日)の一部を埋める作品ともいえる。 *作品の成立は49年4月6日。『新生日記』に前日午前に3枚書いたものを、「小品を書き直す。完成。「鴉のゐる風景」七枚。」とある。 *題名からポーの影響は明らかだろう。さらに三坂さんも指摘されるようにボードレールや萩原朔太郎の詩集『氷島』も影響を与えているだろう。が、もう一つ気になる点がある。音楽好きの福永は「新生日記」中にラジオ等で聞いた様々な曲を記している。1月9日の記述に「毎夕五時から第二放送でシューベルトのレコオドを聴く。去年はベエトオヴェンを訳三十回放送した。」とある。シューベルトの歌曲集「冬の旅」24曲中の第15曲に「からす」という短いが非常に印象的な曲がある。冬の旅を続ける詩人を追って飛んでくるからすに、もうじき死ぬだろう自分の屍をついばむつもりなのかと問いかける、という歌である。この作品の発想のもとになったのかもしれないとふと思った。 また、この作品の他の小品にない暗さに注目する。完成度からすれば格段に改稿後の作が優れているが、一人称で綴られた「ロマネスク」版の初稿に見られる絶望感は強い。そこには、3月23日の吉山さんの死が影を落としているのではないか。『草の花』の汐見茂思の死を描く、その描写の元となった事件である。この作品成立のわずか二週間前のことだ。 Miさんが解題で指摘されているが、「狐は穴あり、空の鳥は塒あり、されど人の子は枕するところなし。」という「マタイ伝」8章20節からの引用も「ロマネスク」版にのみの記述で、福永の心に大きな影響を与えたがために、引用される結果となったように思われる。 『新生日記』3月23日の記述の最後、「合法的な自殺として手術を受けたらしいこと。」「死を覚悟し、それを準備してゐた心。」とある。その衝撃は、福永の心に澱のように沈殿し続けたのではないだろうか。 ④「夕焼雲」 *「晩春記」に続く時期(昭和20(1945)年5月12日から7月7日までの帯広療養所入所)を描く。療養所の仲間との会話を数年後から振り返る。 *初出は昭和29年12月ころに刊行の「文学新聞」創刊号。 *他の「小品」と制作時期が異なる。『草の花』刊行(昭和29年4月)後の作品で、先行する他の「小品」より、形式として熟練された書きぶりである印象を受ける。 末尾に引用したマラルメの『窓』の訳詩の一節が作品全体に響き、混然とした深い詩的感興を読者に齎す。また、構造的にも他の「小品」より小説的である。個人的には、堀辰雄の優れた「小品」『雪の上の足跡』を連想した。前年『堀辰雄全集』の編集に携わり、堀作品を詳読する機会を得たことが影響しているかもしれない。 さらにこの作品に描かれる夕焼の風景は、後の『世界の終り』や『海市』へと繋がる。福永は夕焼の風景をさまざまな作品に於て描いているが、詩作を除いて作品の主題と関わる夕焼の風景を描いた初期の例になるのではないか。 3.福永文学における「小品」 *以上にみたように、これらの「小品」に描かれた内容は、全て『戦後日記』記載時期以前かその記載の欠けている時期を扱っている。さらに先行三作は、『新生日記』にその制作過程をたどることが出来る。つまり、『戦後日記』『新生日記』と併せて読むことで、後の福永文学形成の根幹を成す、福永の二十代後半から三十代初めの時期を考察する貴重な材料となっている。 *また、福永は昭和52年11月刊行の『堀辰雄全集』第三巻「小品 エッセイ」の編集雑記にこんなことを書いている。

堀辰雄がそうであったように、福永にとっては、自らの内的なモチーフを“如何に書くか”が重要だったのであろう。それがやがて『幼年』という作品や一連の所謂後期短編を生むことに繋がったと考えられるのではないか。 |

|

HOME|入会案内|例会報告 会誌紹介|電子全集紹介 | 関連情報 | 著訳書目録|著作データ | 参考文献|リンク集|玩草亭日和(ブログ)|掲示板(会員限定) |